-

Descrizione

-

SOMMARIO

La Società Anonima Nieuport-Macchi, costituita il 1° maggio 1913, con lo scoppio del primo conflitto mondiale si trasforma da semplice ditta artigianale a realtà industriale. L’azienda cresce rapidamente dovendo fornire centinaia di esemplari di velivoli per equipaggiare i reparti da caccia, ricognizione e bombardamento dell'Esercito Italiano e della Regia Marina, apparecchi sia del tipo idrovolante che terrestre.

Grazie ai Nieuport Ni. 11 (BèBè) e Ni. 17, utilizzati in gran parte dagli assi italiani a partire da Francesco Baracca, il nome Macchi diviene sinonimo di “caccia”.

In parallelo la ditta inizia ad affrancarsi dalle licenze Nieuport, prima entrando nel settore degli idrovolanti attraverso la riproduzione di un Lohner austriaco catturato e poi con il caccia Hanriot HD1, popolarissimo per la sua robustezza e manovrabilità.

Nel 1918, dopo l’ingresso dell’ing. Alessandro Tonini come progettista, la ditta vanta una gamma completa di aerei e idrovolanti dalle eccellenti prestazioni e di progetto interamente originale, tra i quali gli idrovolanti da caccia M.5 ed M.7, in grado di tener testa anche ai caccia terrestri austriaci.

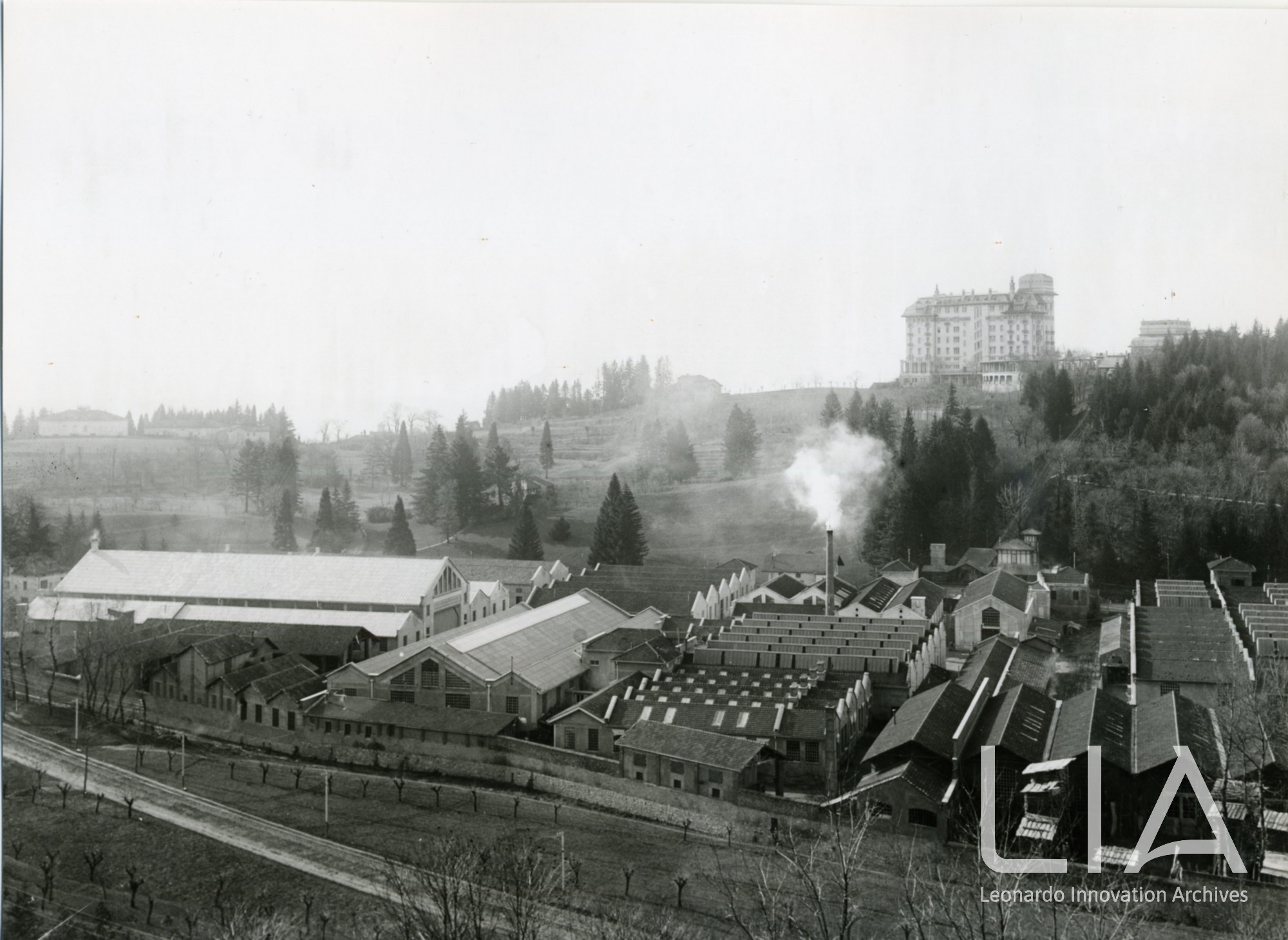

Al termine del conflitto, il 4 novembre 1918, la Macchi ha costruito più di 2.800 tra aerei e idrovolanti, pari a poco meno di un quinto della produzione aeronautica italiana. Nei tre stabilimenti principali di Masnago, Schiranna e Cocquio lavorano oltre 2.800 persone, di cui un quarto sono donne.

Nel dopoguerra la ditta varesina cerca subito nuovi sbocchi produttivi nel settore civile e, mettendo a frutto le conoscenze maturate, sviluppa autonomamente nuovi progetti di apparecchi da scuola e turismo, da trasporto passeggeri e merci.

LA REPLICA DELL’IDROVOLANTE LOHNER

Tre giorni dopo l’entrata in guerra, nella notte del 27 maggio 1915, l’idrovolante Lohner austriaco con matricola L40, partito da Pola, costretto ad ammarare presso Comacchio, è catturato dalla Guardia di Finanza, evitandone la distruzione da parte dell’equipaggio.

Il tenente di vascello Guido Scelsi, comandante dell'aeroscalo di Ferrara, ne propone la costruzione di una piccola serie con motore Isotta Fraschini V4A, al posto del Rapp da 150 cv, per valutazione operativa. L’L40 alla fine di giugno è alla Nieuport-Macchi a cui è stata affidata la costruzione della piccola serie.

Sotto la direzione di Buzio a tempo di primato, in soli 33 giorni, viene realizzato il primo apparecchio, collaudato dal tenente di vascello Francesco Roberti di Castelvero alla Schiranna, sul lago di Varese, ove in meno di un mese sono stati allestiti un hangar ed uno scivolo.

Realizzata la prevista prima serie di 10 apparecchi, nel settembre 1915 segue un ordine di 48 esemplari e fino al 1917, in serie successive, sono prodotti un totale di 140 esemplari con la designazione generica di “tipo L” (a posteriori identificati come L.1 per distinguerli dalle successive versioni più evolute ordinate nel 1916 e 1917, poi identificate come L.2 e L.3).

LE NUOVE COMMESSE DEL 1915

L’incremento delle commesse, anche da parte dell’Esercito, impone un aumento degli investimenti della Nieuport-Macchi dal settembre 1915 per l’ampliamento degli stabilimenti di Masnago.

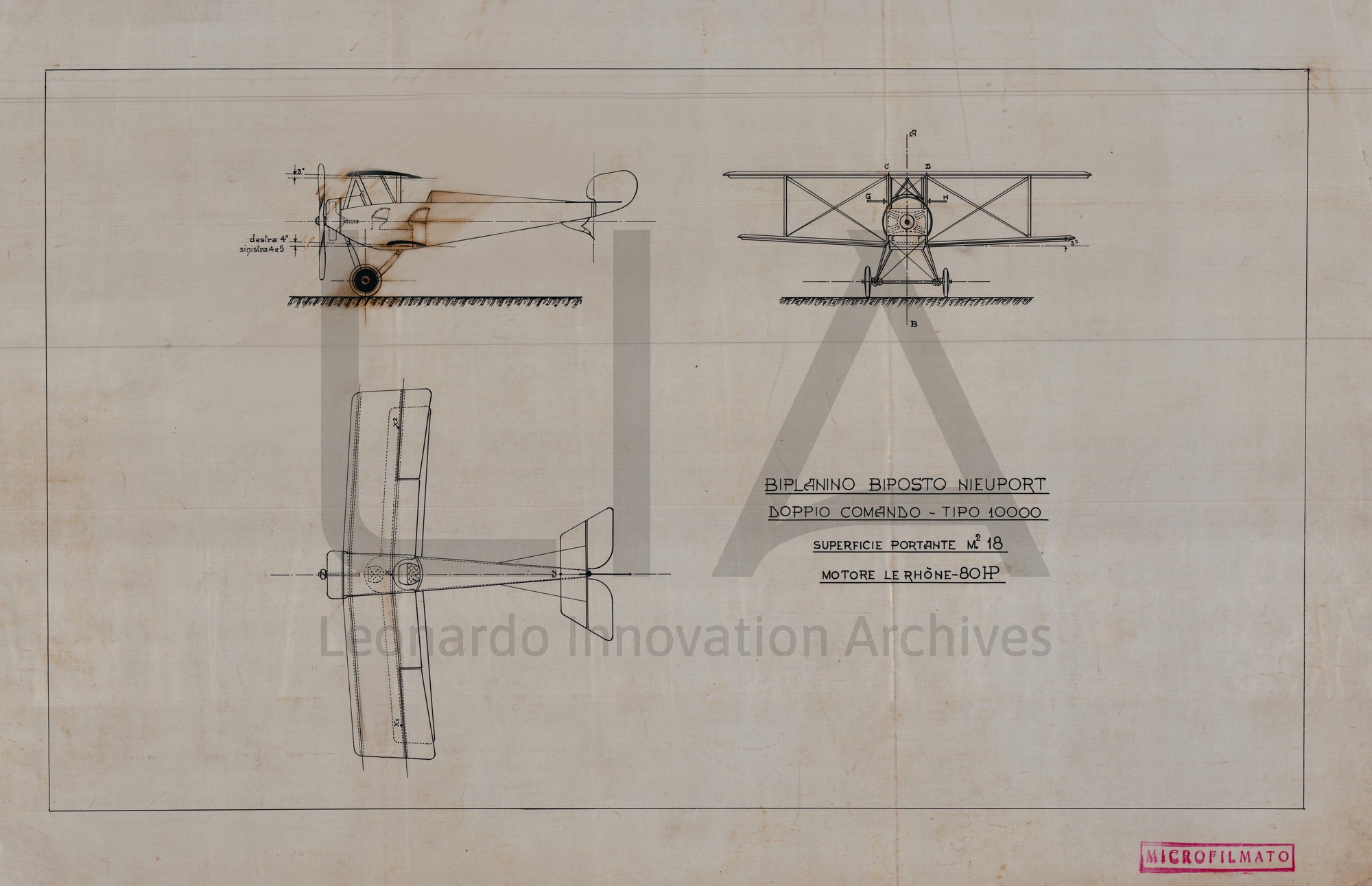

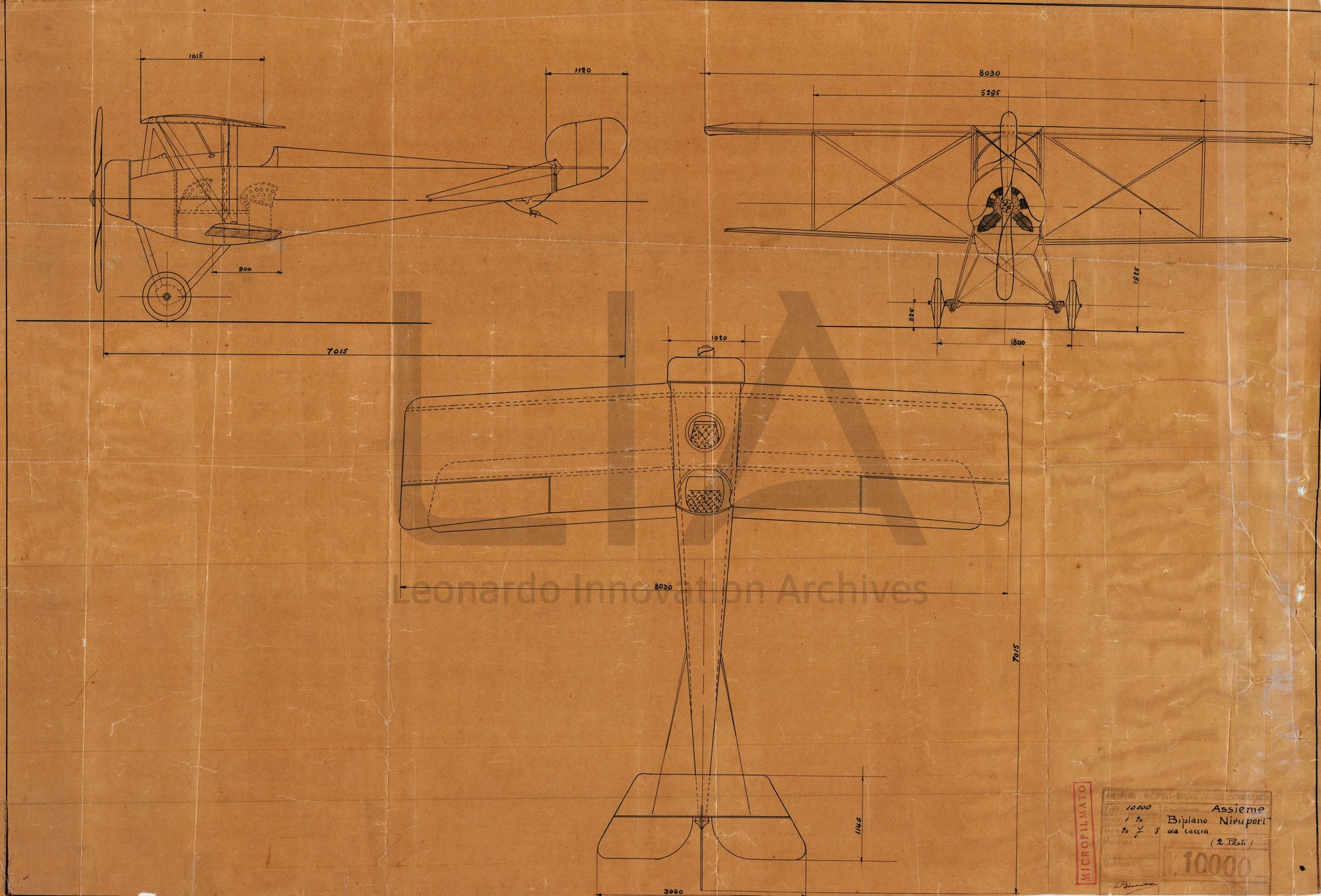

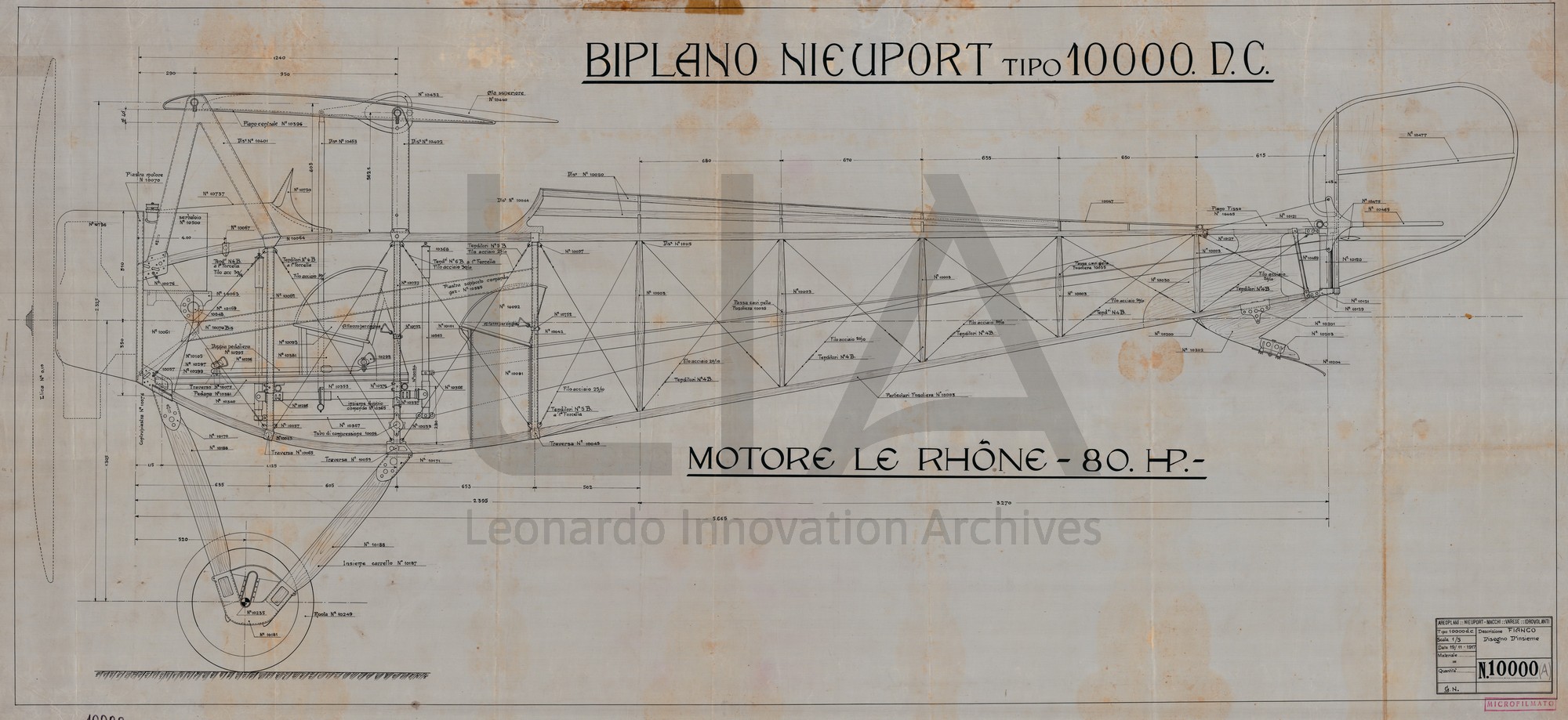

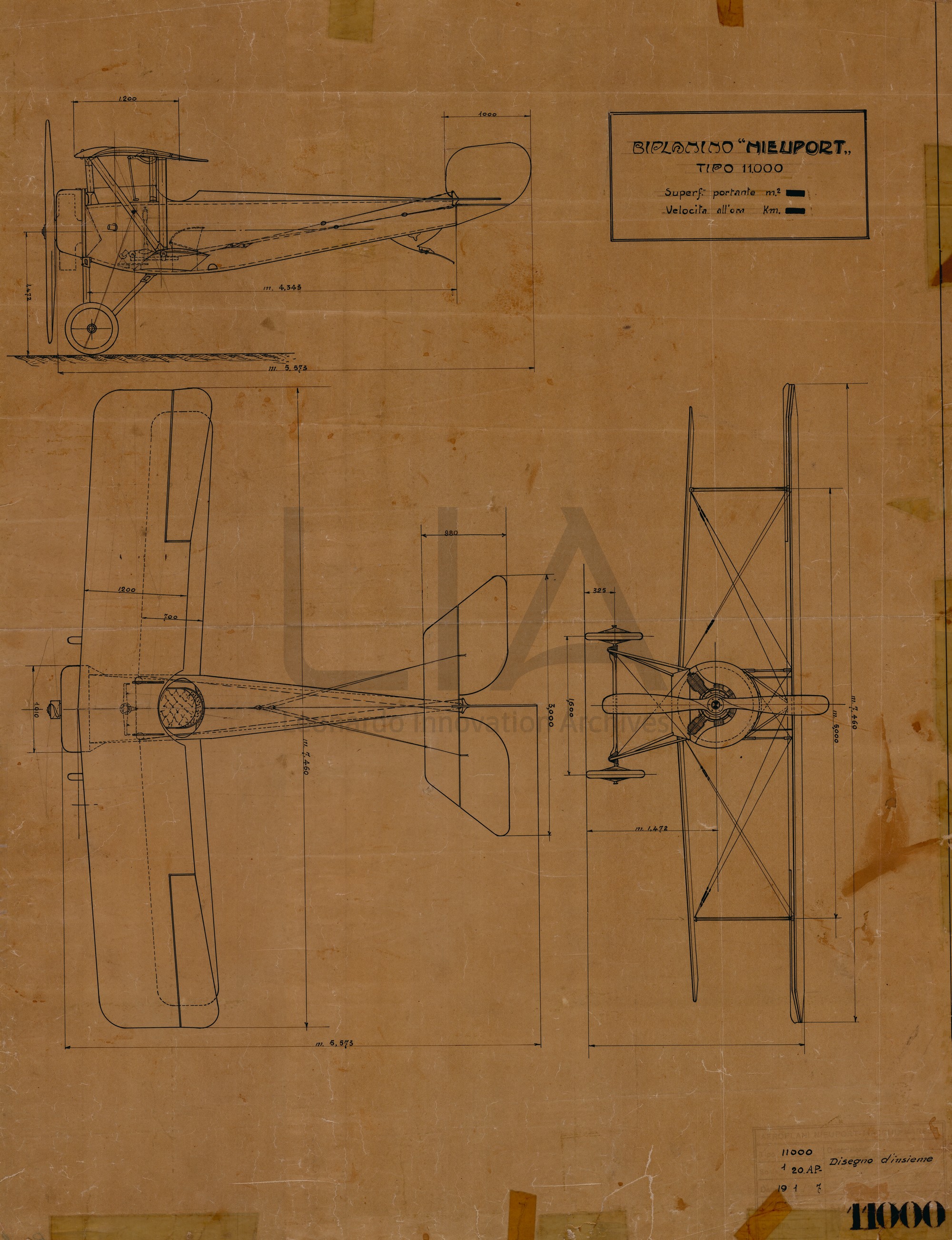

Il biplano Nieuport Ni 10, per osservazione, caccia e scuola sostituisce i disarmati monoplani Ni 10.000 di cui le 56 unità prodotte nel 1913 e 1914 erano ormai usurate e obsolete.

Dopo una piccola fornitura diretta di monoposto con arma fissa in caccia Lewis, (circa 20 nella prima configurazione con ali piatte e 6 con ali concave) la licenza del maggio 1915 diviene operativa da agosto alla Nieuport-Macchi, dove il biplano viene designato D.C. 10.000 (doppio comando) ma anche Ni18 (dalla misura della superficie alare in m2) come l’omologo francese.

I primi 40 velivoli D.C. 10.000, la cui produzione parte in agosto 1915, vengono consegnati solo nel 1916, quando i primi edifici del nuovo stabilimento iniziano ad essere disponibili. Complessivamente sono prodotti 240 unità fino al 1918.

Il ruolo allora assegnato a questi velivoli è quello di “scout”, cioè di aereo veloce da ricognizione, ma avrebbe dovuto anche opporsi alle incursioni avversarie; è pertanto il primo caccia italiano dotato di mitragliatrice entrato in linea dopo quelli acquistati in Francia, già all’8a squadriglia ad Aviano da agosto 1915.

A conclusione della fornitura dei Parasol nel settembre 1915, la Nieuport-Macchi può contare sull’ordine per la fornitura di 40, poi saliti a 50, Maurice Farman MF 11 (o MF 1914) con motore Fiat A.10 da 100 cv, come aereo d'addestramento per nuovi piloti; con questo modello anche la Fiat inizia a produrre aeroplani attraverso la sua nuova controllata Società Italiana d’Aviazione (SIA) fondata nel 1915.

Con superficie alare di 46 m2, peso a vuoto di 750 kg, peso totale di 1.040 kg, velocità massima di 110 km/h e autonomia di tre ore e mezza, i primi sette velivoli sono consegnati alla fine del 1915.

GLI AMPLIAMENTI PRODUTTIVI E I NUOVI INSEDIAMENTI

Il 1915 segna l’inizio per la Nieuport-Macchi degli indispensabili ampliamenti produttivi; a due riprese in febbraio e in settembre, vengono acquistati i terreni contigui alla carrozzeria F.lli Macchi di Masnago, che sul suo lato Sud-Est ha fino ad allora ospitato i reparti dedicati all’aviazione. Vengono costruiti nuovi ampi moderni edifici per le lavorazioni meccaniche e il nuovo reparto di montaggio degli idrovolanti.

La crescita delle commesse belliche del 1915 e l’espansione produttiva, che coinvolge anche le produzioni di ruote per l’artiglieria, impongono alla F.lli Macchi e alla Nieuport-Macchi, nel settembre 1915, una totale separazione amministrativa delle rispettive attività.

Oltre al nuovo idroscalo demaniale della Schiranna, con hangar militari per il collaudo degli idrovolanti, la Nieuport-Macchi utilizza gli hangar del Battaglione Aviatori della cascina Malpensa per il collaudo dei velivoli terrestri.

L’ESPANSIONE DEL 1916 E LE OPERAZIONI DELL’L.1

A partire dal 1916 arrivano le prime vittorie italiane dell’aviazione da caccia con un sostanziale equilibrio delle forze in campo.

In quell’anno l’industria nazionale è stata in grado di produrre 1.225 aerei, per una struttura militare composta da 49 squadriglie, di cui 13 da bombardamento, 22 da ricognizione, 9 da caccia e 5 per la difesa di zone strategiche; alla Regia Marina nello stesso anno venivano consegnati 172 idrovolanti, di cui 104 Nieuport-Macchi L.1.

A fine 1916 l’Esercito deve fronteggiare 37 squadriglie austro-ungariche, raggiungendo quindi la superiorità numerica sul nemico.

Alla Nieuport-Macchi il biplano Ni.10, di cui i primi 40 consegnati nel 1916 e altri 200 vengono prodotti tra il 1917 e 1918, fino alla fine della guerra, registrando il più elevato rateo di produzione di tutta l’industria nazionale. Anche le consegne dei 50 Farman 11 vengono completate nel 1916.

Gli L.1 sono impegnati in missioni di ricognizione, bombardamento e caccia. La scuola di Brindisi li impiega nel 1916-17 come addestratori.

Gli L.1 sono utilizzati anche dalla Marina a Pizzone (Taranto), sul Mar Piccolo, dove viene istituita una scuola per idrovolanti.

IL NUOVO IDRO L.2

A seguito della cattura a Valona, il 2 febbraio 1916, del Lohner austriaco L83, potenziato dal motore Mercedes da 160 hp, alla Nieuport-Macchi viene ancora affidato il compito di migliorare il “tipo L” in produzione. Buzio, con il supporto del tenente del Genio Navale Luigi Calzavara che la Marina distacca a Varese dal settembre 1915, ne deriva la nuova serie, di 50 esemplari, dotati del motore Isotta Fraschini 4B da 160 cv, designata a posteriori come L.2.

In effetti si tratta di una nuova replica, eseguita attraverso la copia artigianale dei singoli elementi costruttivi dell’idro austriaco, come effettuato per l’L.1, probabilmente senza passare attraverso una ridisegnazione che avrebbe comportato tempi troppo lunghi.

La Marina nel 1916 arriva ad utilizzare 122 L.1 e 8 L.2.

I CACCIA TERRESTRI NIEUPORT: il “Bébé” ed il “SUPER Bébé”

Il grande balzo industriale del 1916 è determinato dalla produzione del nuovo caccia terrestre che si è dimostrato superiore al Fokker Eindecker (monoplano) sul fronte francese, utilizzato anche dalla celebre squadriglia americana "Lafayette".

Si tratta del Nieuport 11 BB (B per biplano e B per caccia secondo la classificazione militare francese), subito battezzato Bébé, più compatto quindi più veloce e maneggevole rispetto al biposto Ni.10 da cui è derivato nella struttura generale; dotato di una mitragliatrice Hotchkiss (poi sostituita dalla Lewis) sopra l’ala superiore, è anche predisposto per l’installazione di 8 razzi Le Prieur per l’attacco ai palloni.

Raggiunge la velocità massima di 156 km/h, con autonomia di 2,5 ore e quota massima di 4.600 m. L’ala superiore è collegata anteriormente alla fusoliera con montanti semplici paralleli, anziché doppi a V rovesciata come nel Ni 10. In produzione dall’autunno del 1916, la Nieuport-Macchi ne consegna ben 450 fino all’autunno 1917, con ratei complessivi dell’ordine di 50 al mese, grazie al nuovo stabilimento di Cocquio che entra in funzione nel 1917. Nel settembre 1916 il pilota Goffredo Gorini a Malpensa conquista con il Bébé il record di quota raggiungendo 6.550 m.

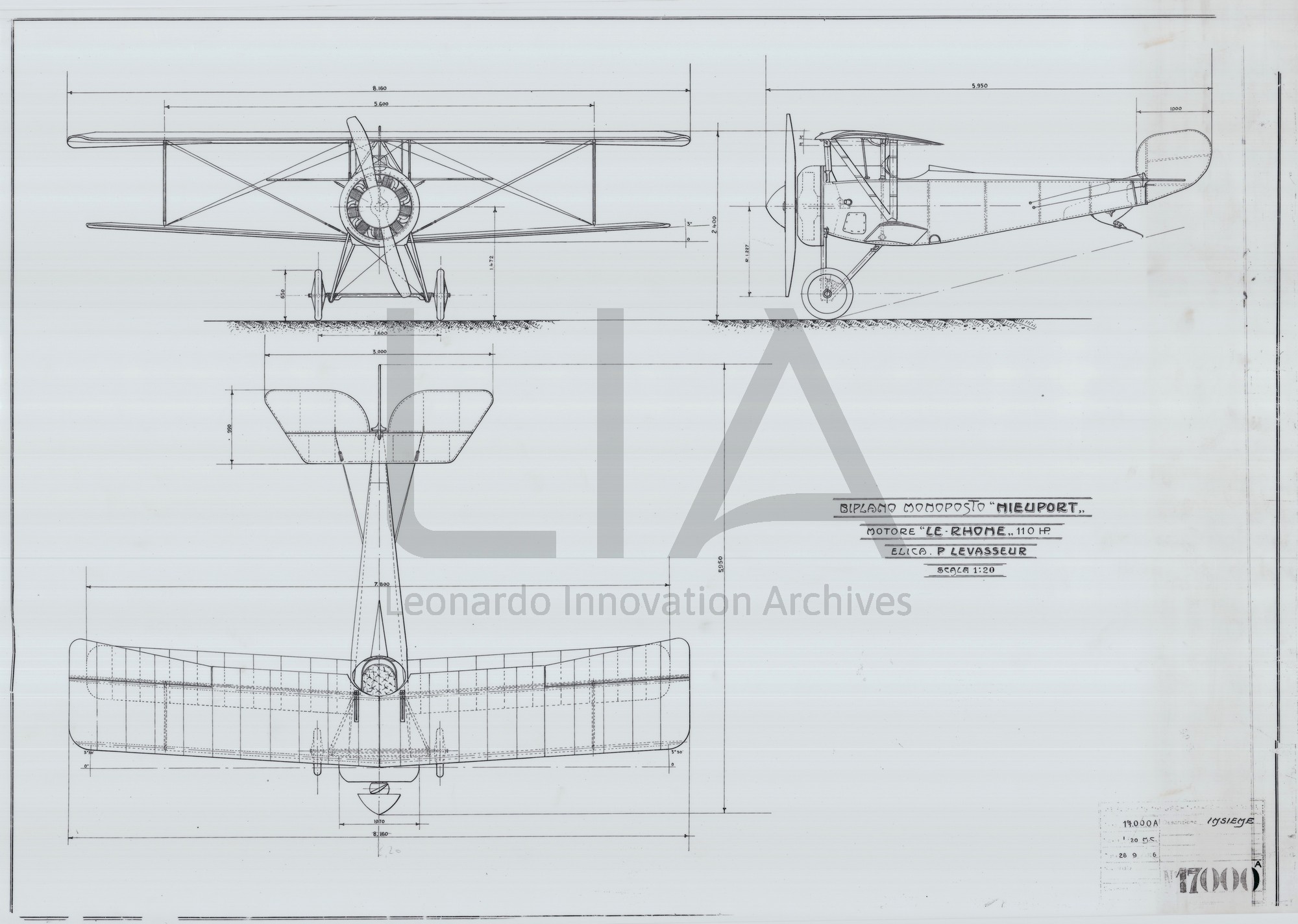

L’Esercito già a fine 1916, oltre a una fornitura francese di circa 100 unità, ordina una produzione su licenza di 150 macchine della Nieuport-Macchi dei nuovi Ni.17 (spesso indicato come "Super Bebè") con il più potente motore Le Rhone 11 cilindri da 110 cv (poi sostituito dal Clerget 9B da 130 cv), avente per primo la mitragliatrice Vickers sincronizzata; prodotto da fine 1916 le consegne sono effettuate tutte nell’arco del 1917.

Molti piloti si guadagnano su Ni. 11 Bébé il titolo di “Asso” (dopo 5 vittorie riconosciute), come Ball, Baracca, Bishop, Navarre e Nungesser, velivolo che tuttavia rivela debolezze strutturali. Viene così progettato I’Ni.17 “Super Bébé” che, per effetto di affinamenti aerodinamici e irrobustimenti strutturali, migliora sia la manovrabilità che le capacità di picchiata rispetto al Ni.11.

Il Super Bébé equipaggia 18 Squadriglie, delle quali molte già con il Ni.11. Baracca proprio su un Nieuport 17 adotta la famosa insegna del Cavallino rampante.

Il nuovo Nieuport finalmente mise fine alla superiorità dei monoplani tedeschi Fokker dotati di due mitragliatrici sincronizzate, rappresentando il miglior caccia sul fronte italiano fino all’inverno 1917-18; viene poi progressivamente relegato all’addestramento, sostituito con l’HD.1 ed il Nieuport 27, e successivamente con lo Spad S.VII e Spad S.XIII.

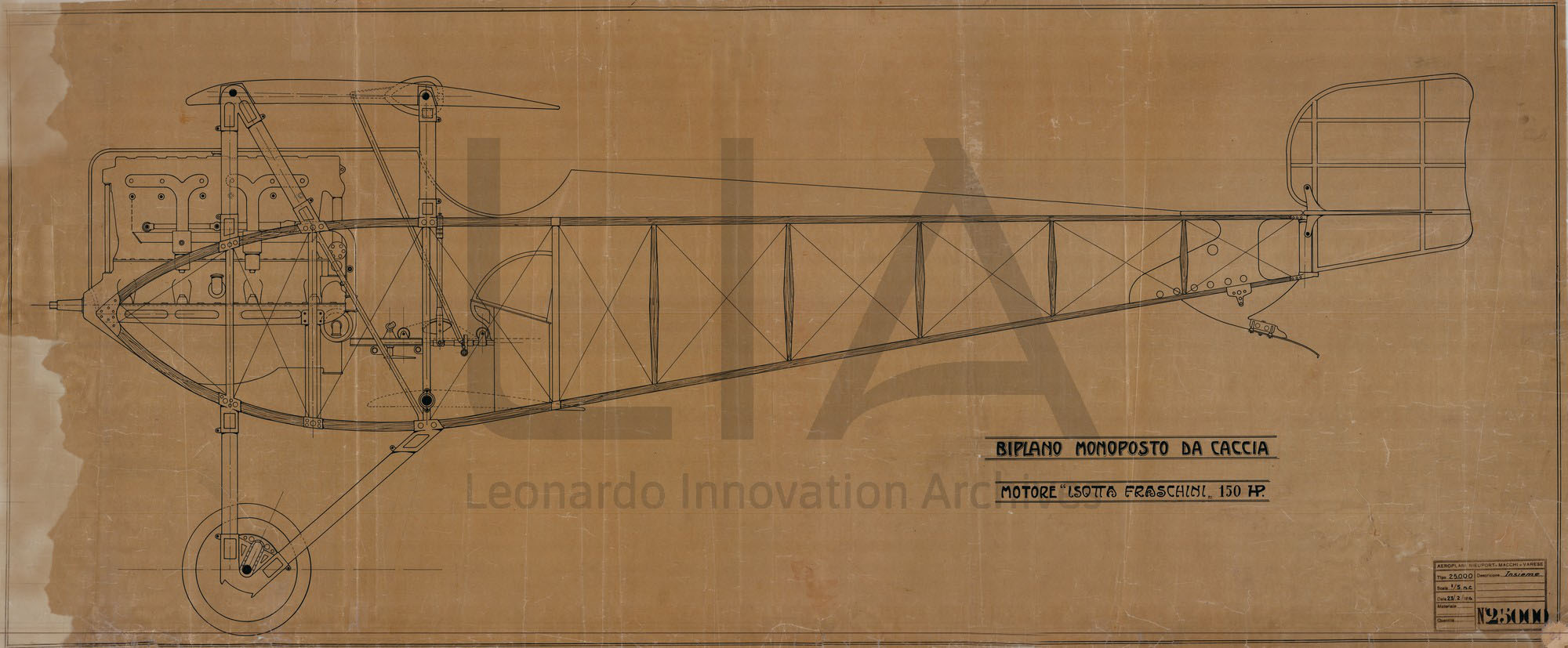

L’M 25 O Ni. 25, PROTOTIPO CON MOTORE IN LINEA

Anche la Nieuport-Macchi già all’inizio del 1916 inizia a studiare la formula del caccia con il motore in linea raffreddato ad acqua, anziché stellare, che in Francia già emergeva con i veloci SPAD S.VII; sviluppa infatti un prototipo, il Ni.25 o M.25, con una motorizzazione nazionale, l’Isotta Fraschini V4A 150 HP. Ma per le evidenti penalizzazioni di ingombro, peso e visibilità l’M.25 non ha seguito.

ULTERIORI AMPLIAMENTI E LO STABILIMENTO AUSILIARIO DI COCQUIO

Gli ampliamenti dello stabilimento di Masnago nel 1916, con un nuovo grande hangar di montaggio degli idrovolanti, non bastano. Viene pertanto allestito un nuovo stabilimento a Cocquio S. Andrea, a circa 20 km di distanza sulla statale Varese-Laveno, servito dalla ferrovia. Esso diventa operativo nel 1917, adibito alla produzione dei caccia terrestri, mentre a Masnago rimane la produzione degli idrovolanti. A Malpensa gli hangar sono più che raddoppiati nel 1917 e alla Schiranna la capacità produttiva viene ampliata con la realizzazione di un nuovo hangar di oltre 1000 m2 di proprietà, oltre ai due hangar militari della stazione di collaudo.

LO SFORZO IMPONENTE DEL 1917, GLI IDROCACCIA L.3 E I PRIMI VERI MACCHI M.4 E M.5

Nella primavera del 1917 l’insufficiente sforzo produttivo nazionale rispetto alle pianificazioni militari è addebitato dal ministro della guerra, gen. Paolo Morrone, a carenza di materie prime e inadeguata preparazione dell’industria. L’offensiva del maggio 1917 con la 10a battaglia dell’Isonzo dimostra tuttavia che l’aviazione italiana ha raggiunto una certa superiorità sul nemico attraverso il ruolo dei caccia.

Rispetto alla produzione nazionale del primo semestre del 1916 (quasi 600 velivoli) il primo semestre del 1917 vede un incremento a 1.784 velivoli, di cui 266 idrovolanti per la Marina. Ma tale superiorità si rivelerà presto illusoria; la linea dei caccia richiede mezzi di prestazioni ancora più elevate.

L’esigenza per il 1917 di 46 idrocaccia per la Marina origina gli ordini per la Macchi del nuovo L.3, risultante da una meticolosa revisione di L.1 e L.2 sviluppata da Buzio con il supporto del ten. Calzavara. Il peso a vuoto si riduce di 100 kg e il carico utile aumenta dal 26,5 % al 38 % del peso totale rispetto al Lohner austriaco, mentre la velocità massima aumenta a 145 km/h.

Nell’autunno 1916 conquista anche il primato mondiale d’altezza per idrovolanti sul lago di Varese, salendo a 5.400 m in 41 minuti. L’L.3 viene realizzato in oltre 200 esemplari a partire dall’ottobre 1916, con il primo operativo dall’inizio del 1917.

Viene impiegato dalla Marina in Adriatico come ricognitore, scorta, bombardamento e caccia, per l'attacco a navi e sommergibili e per l'impiego nel bombardamento notturno fino alla disponibilità del nuovo M.5. Viene distribuito alle stazioni navali di Venezia, Grado, Ancona e Varano, impiegato anche per le prime missioni di ricognizione fotografica e in incursioni dietro le linee nemiche. Tra agosto e settembre 1917 ben 112 sortite di L.3 contribuirono agli attacchi alle corazzate imperiali Wien e Budapest a Muggia.

L’L.3 è da considerarsi come il primo vero progetto Macchi, sebbene ancora un derivato (il Parasol è da ascriversi ancora alla supervisione tecnica di Amman, quindi di derivazione Nieuport) e assume pertanto dopo la guerra la denominazione M.3, rispondente anche alle successive esigenze nazionalistiche.

Parallelamente si impone la necessità di studiarne un sostituto con motorizzazione più potente e maggior capacità di carico, biposto in tandem: l’M.4. Sviluppato tra il 1916 ed il 1917 con due esemplari con diverse motorizzazioni, Fiat A12 da 200 cv e Franco Tosi FT V12 da 420 cv, rispettivamente con velocità massima di 170 km/h e di 190 km/h, e con un carico bellico di 600 kg. Viene anche sperimentata l’installazione di un cannoncino Vickers anti-sommergibile. Ma nel 1918 il progetto viene abbandonato in favore dell’M.9.

L’ingresso all’inizio del 1917 nella marina imperiale austriaca dei nuovi idrocaccia Hansa Brandenburg tipo CC (Camillo Castiglioni, il finanziere triestino proprietario della società) rende più urgente alla Marina italiana l’esigenza di idrovolanti da caccia finalizzata con l’acquisizione della versione idro dell’inglese Sopwith Baby, ordinato all’Ansaldo ma in forte ritardo di produzione. Ma nel frattempo lo studio di ulteriori evoluzioni alleggerite della formula Lohner alla Nieuport-Macchi porta alla tempestiva realizzazione dei nuovi modelli M.5 ed M.6 che risolvono brillantemente l’esigenza dell’idrocaccia.

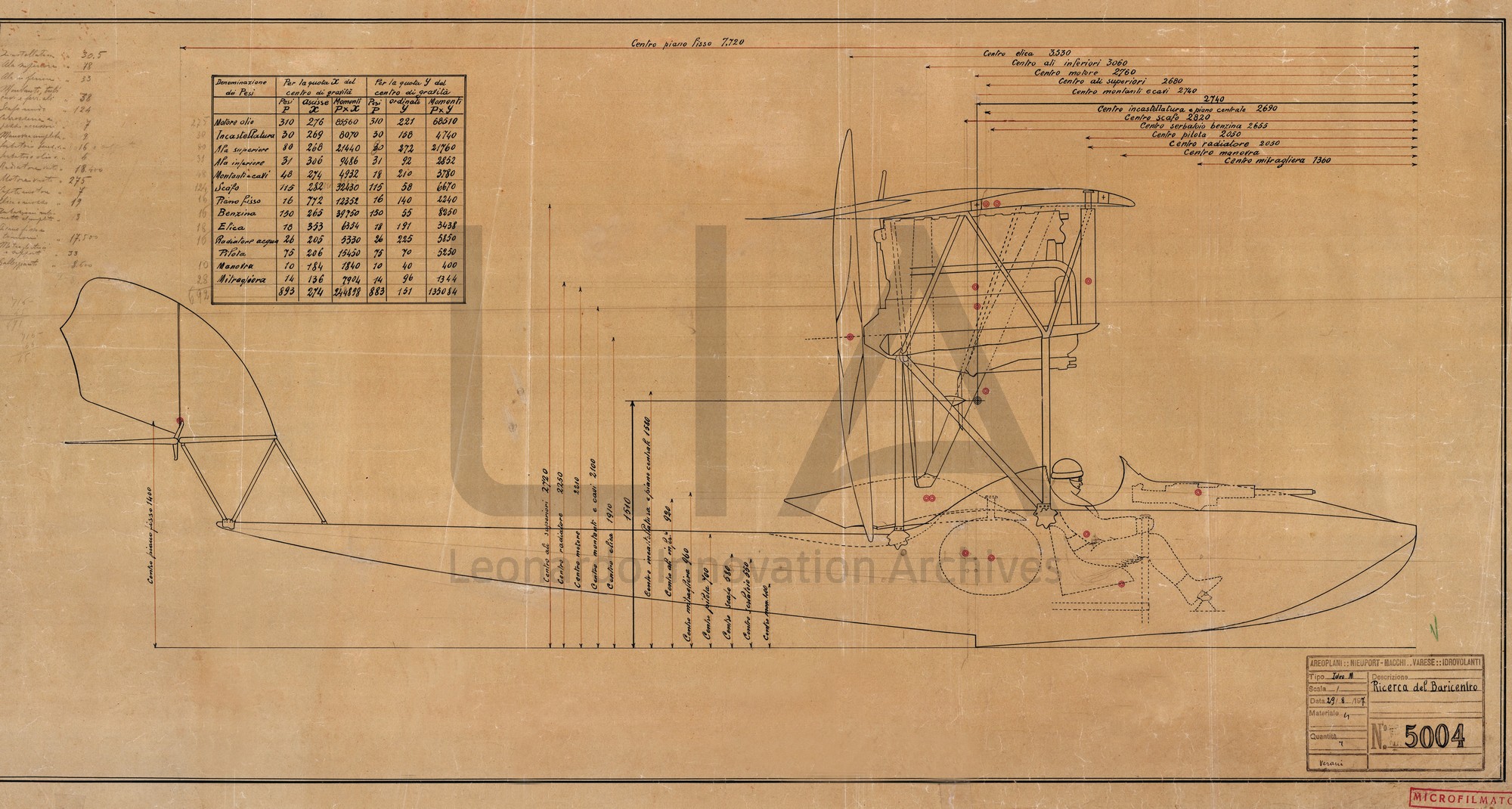

L’ M.5, concepito da Buzio e Calzavara per ottenere una effettiva superiorità nel teatro operativo sia per prestazioni che per manovrabilità, risulta competitivo anche con i caccia terrestri austriaci. Con velatura quasi dimezzata rispetto all’M.3, fusoliera accorciata del 20%, scafo di migliore capacità di flottaggio e impennaggio ridotto, con peso complessivo ridotto di circa un terzo con la stessa motorizzazione Isotta Fraschini 4B da 160 cv, l’M.5 viene provato in volo nella primavera del 1917 confermando le attese. Insieme è sviluppato anche l’M.6, con ala bilongherone e coppie di montanti paralleli inclinati verso l’esterno come sull’M.4, oggetto di prove comparative con l’M.5, le prestazioni sostanzialmente equivalenti non ne giustificano la maggiore complessità costruttiva, quindi non entrerà in produzione.

L’M.5 con ulteriori migliorie rispetto al prototipo, ordinato in una preserie per 10 unità il 17 febbraio 1917, a cui si aggiungono altri 3 di preserie, dimostra le superiori prestazioni previste. Due esemplari della preserie sono spediti anche alla US Navy a Norfolk per valutazioni, mentre 8 macchine vengono consegnate il 30 giugno alla Regia Marina, complete dell’installazione di due mitragliatrici Vickers.

Seguiranno un ordine di 50 unità con ala superiore irrobustita, consegnati da luglio 1917, e un ulteriore ordine per 77 esemplari con altre modifiche, tra cui la deriva raccordata alla fusoliera; 68 esemplari complessivamente vengono consegnati nel 1917. Almeno su un M.5 viene installato un cannone Fiat da 25.4 mm al posto della mitragliatrice.

L’ARRIVO DELL’ING. TONINI NELL’OTTOBRE 1917

L’ingresso dell’ing. Alessandro Tonini nell’ottobre 1917 è favorito da Buzio, che lo aveva assunto alla Restelli & Buzio nel 1909; poi lo stesso Tonini aveva rilevato la società nel 1910 costruendovi il suo primo monoplano (Monorebus). Tonini, dopo altre esperienze pionieristiche, si era specializzato all’Ecole Superieure Aeronautique di Liegi, dove studiò a fondo aerodinamica e strutture. Rimpatriato dopo lo scoppio della guerra si impiegò alla Gabardini di Cameri, poi come direttore tecnico alla Savoia-Farman di Bovisio Mombello, prima del suo arrivo alla Nieuport-Macchi. Si dedica subito all’M.5 introducendovi nuove modifiche strutturali ed un nuovo impennaggio tipo M.6, dando origine alle designazioni M 5bis. Successivamente ulteriori modifiche originano varianti dell’M.5 che ne incrementano la produzione.

I primi due M.5 entrano in servizio nel luglio 1917 a Venezia Sant’Andrea.

LA NUOVA LICENZA DEI CACCIA TERRESTRI HANRIOT

L’Esercito italiano all’inizio del 1917 sceglie il nuovo Hanriot HD.1, più robusto e meno vulnerabile rispetto ai nuovi caccia che montano motore in linea raffreddato ad acqua. Dopo l’ordine diretto di 100 esemplari consegnati da metà 1917, l’Esercito richiede la produzione su licenza presso la Nieuport-Macchi, inizialmente con il medesimo motore del Ni.17, poi con motore Le Rhône 9Jb da 120 cv; il velivolo supera i 180 km/h e sale fino a 6.700 m. divenendo il caccia di maggior impiego in Italia (oltre a pochi adottati dai Belgi e dagli Stati Uniti). Ne sono stati ordinati infatti ben 1.700 esemplari, di cui 831 consegnati prima dell’armistizio e 70 successivamente.

Dall’agosto 1917 è assegnato alle squadriglie già dotate dei Ni.17; sebbene meno armato e con motore meno potente, il nuovo caccia supera spesso in maneggevolezza ed agilità gli avversari Albatros D-III. Dopo la rotta di Caporetto sull'aeroporto di Istrana il 10 novembre 1917 si forma il VI Gruppo Aeroplani da Caccia della 4a Armata con tre squadriglie su Nieuport ed Hanriot, che si distingue nella battaglia del Piave; il 26 dicembre 1917, un attacco di 40 aerei nemici scatena un imponente scontro aereo con gli aerei del VI Gruppo appoggiati da aerei inglesi e vede una loro vittoria netta, con 11 aerei nemici abbattuti dagli HD.1 e nessuna perdita italiana.

Nel biennio 1916-1917 la Nieuport-Macchi è in grado di accrescere le proprie capacità produttive, passando dai 70-80 aeroplani prodotti nel 1915 ai circa 680 del 1917.

Ma oltre che a produrre aeroplani di crescente complessità e finezza costruttiva, nel 1917 l’azienda è in grado di sviluppare propri modelli che possono vantare una competitività assoluta.

-

Data testuale

-

1915-1918

-

Riferimenti bibliografici

-

Bibliografia:

P. Macchione, “L’Aeronautica Macchi. Dalla leggenda alla storia”, 1984 Milano, Franco Angeli editore.

R. Abate, G. Lazzati, “I velivoli Macchi dal 1912 al 1963”, Milano, 1964, Ali nel Tempo.

R. Abate, “Storia della Aeronautica italiana”, Milano, Casa Editrice Bietti, 1974.

R. Gentilli, “L’Aviazione da caccia italiana, 1918-1939”, Firenze, 1982, Edizioni Aeronautiche Italiane.

R. Gentilli, A. Lozzi, P. Varriale, “Gli Assi dell’aviazione italiana nella Grande Guerra”, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, Roma, 2002.

G. Alegi, “Macchi M.5”, Windsock Datafile 86, Berkhamsted (UK), 2001, Albatros Productions.

G. Cattaneo, “Aermacchi world 1913-2003”, Varese, 2003, Reggiani.

A. Neviani, “1913-1993 Gloriosa storia dello stabilimento di via Sanvito”, FederManager Varese, 2024.

https://www.docomomoitalia.it/wp-content/uploads/2021/05/Aermacchi-Evoluzione-stabilimento-e-aspetti-storici-rilevanti.pdf

Periodici:

“Ali italiane”, 1 vol. (1908-1922), Milano 1978, Compagnia Generale Editoriale.

“Aermacchi Informazione”, rivista periodica interna dell’Aeronautica Macchi, 1957-1981, Varese: fascicoli vari.

“Aermacchi World”, rivista periodica aziendale, 1982-2011, Venegono: fascicoli vari.

Lo stabilimento della Nieuport-Macchi di Masnago-Varese

Senza data ma 1920CDSV.FT.000111

Lo stabilimento della Nieuport-Macchi di Masnago-Varese

Senza data ma 1920CDSV.FT.000111 Lo stabilimento della Nieuport-Macchi di Masnago-Varese

Senza data ma 1920CDSV.FT.000114

Lo stabilimento della Nieuport-Macchi di Masnago-Varese

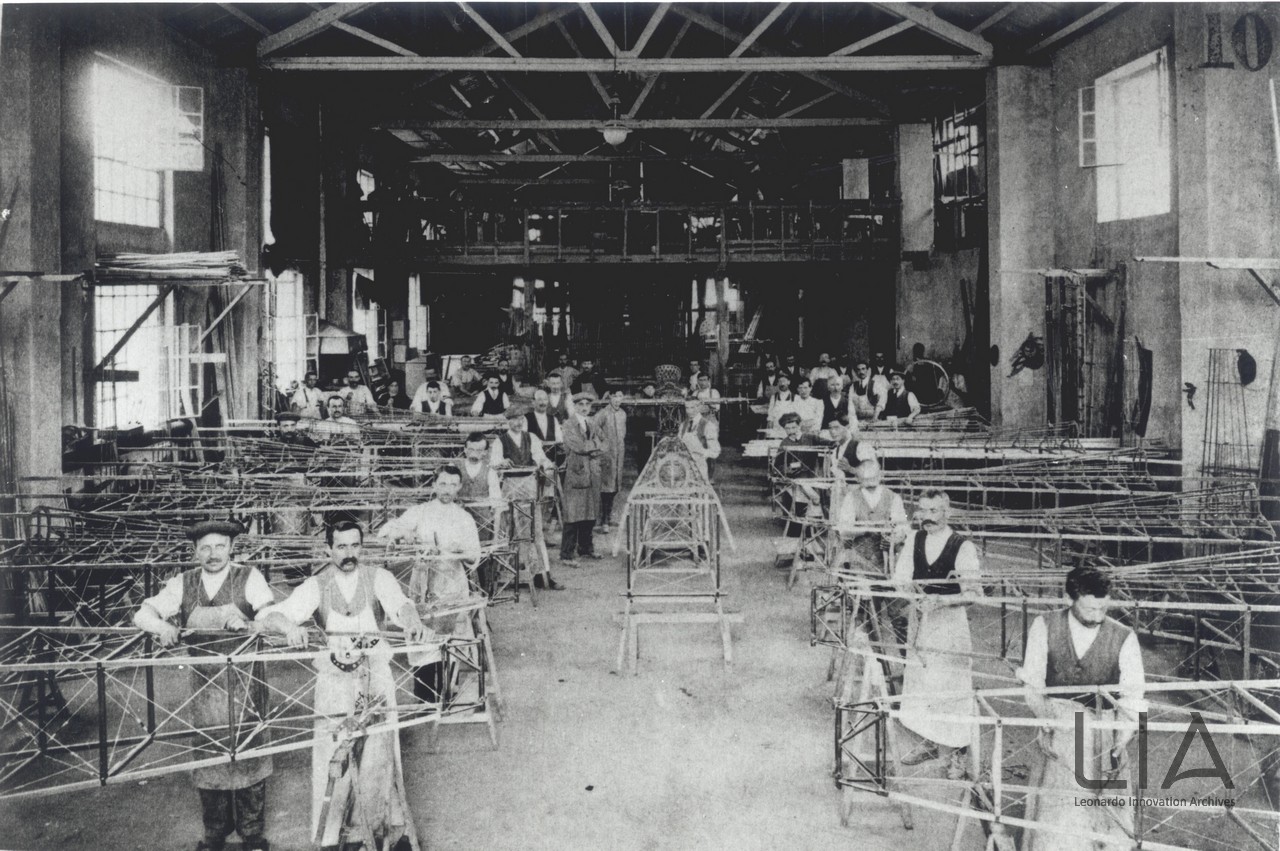

Senza data ma 1920CDSV.FT.000114 La linea di montaggio degli idrovolanti Nieuport-Macchi Ni.11 a Masnago--Varese.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000116

La linea di montaggio degli idrovolanti Nieuport-Macchi Ni.11 a Masnago--Varese.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000116 La nuova linea di montaggio dei Nieuport-Macchi Ni.11 a Masnago--Varese.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000117

La nuova linea di montaggio dei Nieuport-Macchi Ni.11 a Masnago--Varese.

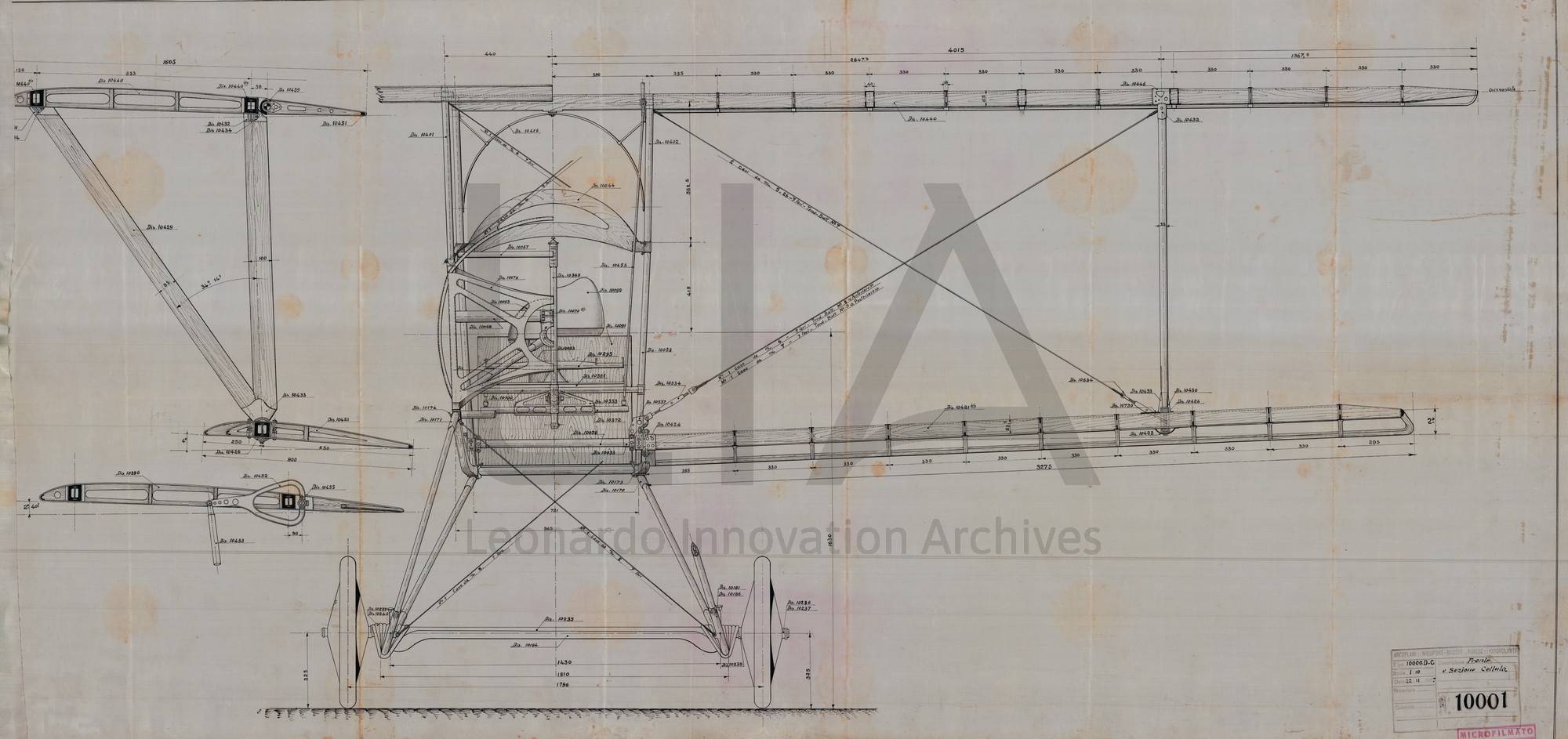

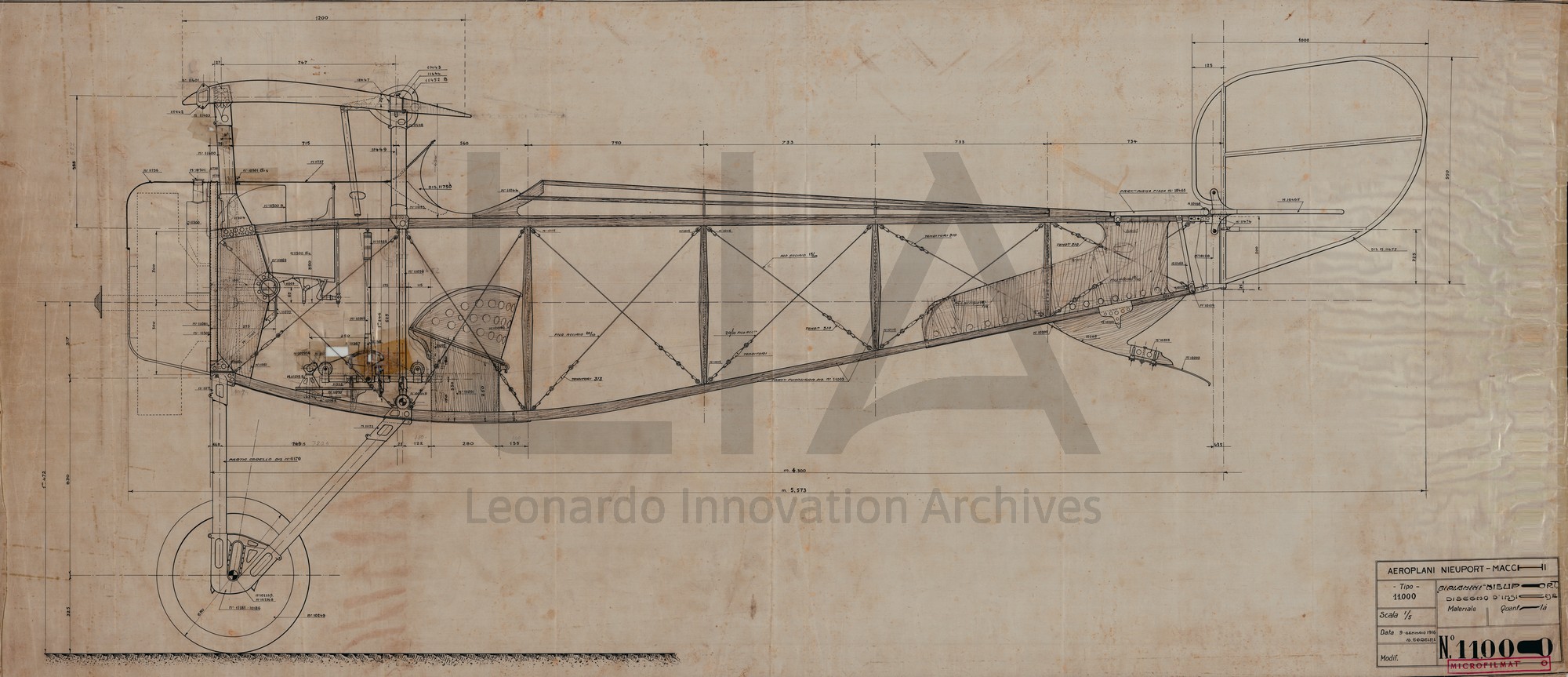

Senza data ma 1916CDSV.FT.000117 Nieuport 10.000 d.c. biposto - trittico

Senza data ma 1915CDSV.DT.000146

Nieuport 10.000 d.c. biposto - trittico

Senza data ma 1915CDSV.DT.000146 Nieuport 10.000 d.c. biposto - trittico

1918 luglio 20CDSV.DT.010000

Nieuport 10.000 d.c. biposto - trittico

1918 luglio 20CDSV.DT.010000 Nieuport 10.000 d.c. biposto - vista laterale

1917 novembre 19CDSV.DT.010000A

Nieuport 10.000 d.c. biposto - vista laterale

1917 novembre 19CDSV.DT.010000A Nieuport 10.000 d.c. biposto - fronte e sezione cellula

1917 novembre 22CDSV.DT.010001

Nieuport 10.000 d.c. biposto - fronte e sezione cellula

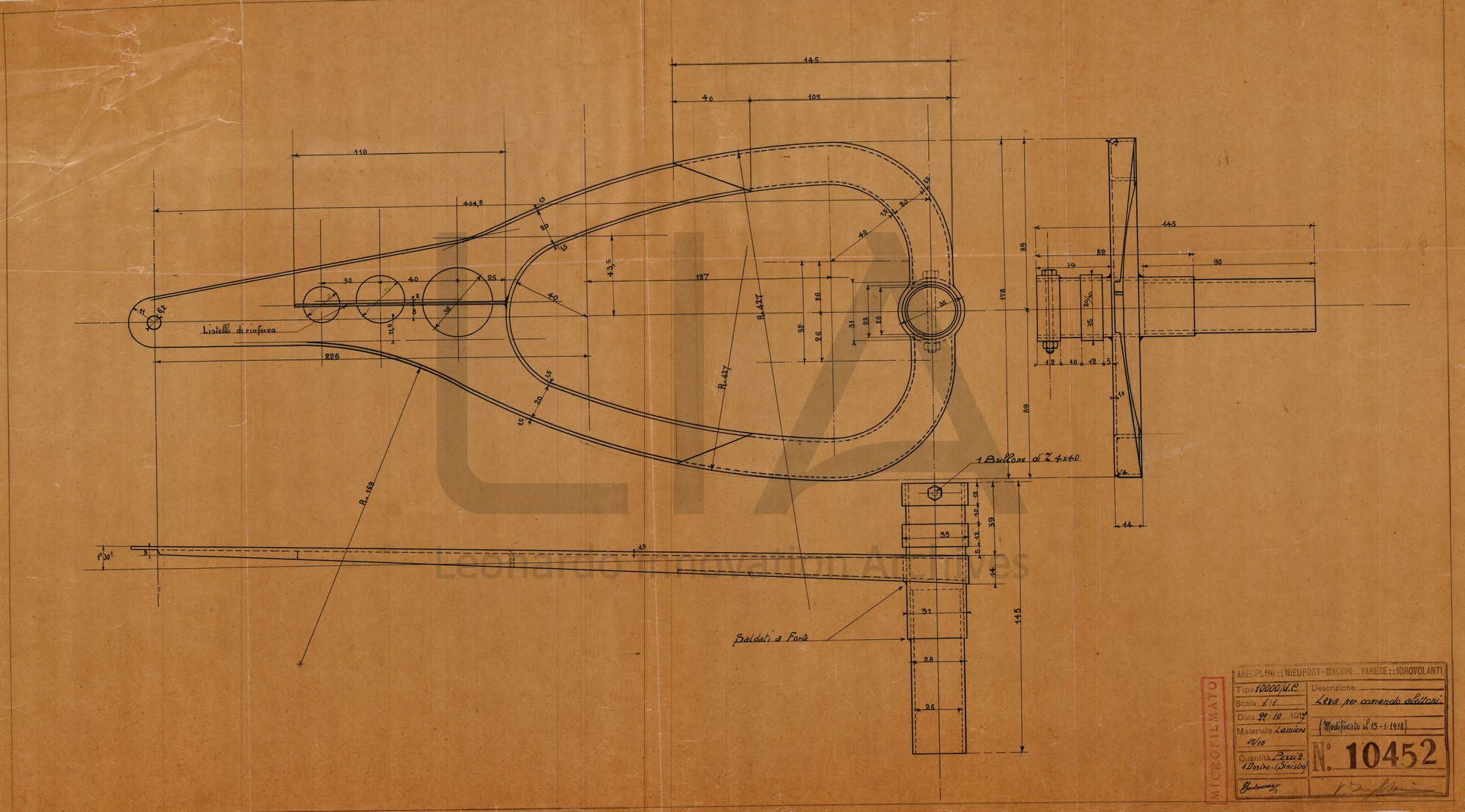

1917 novembre 22CDSV.DT.010001 Nieuport 10.000 d.c. biposto - leva comando alettoni

1917 ottobre 22CDSV.DT.010452

Nieuport 10.000 d.c. biposto - leva comando alettoni

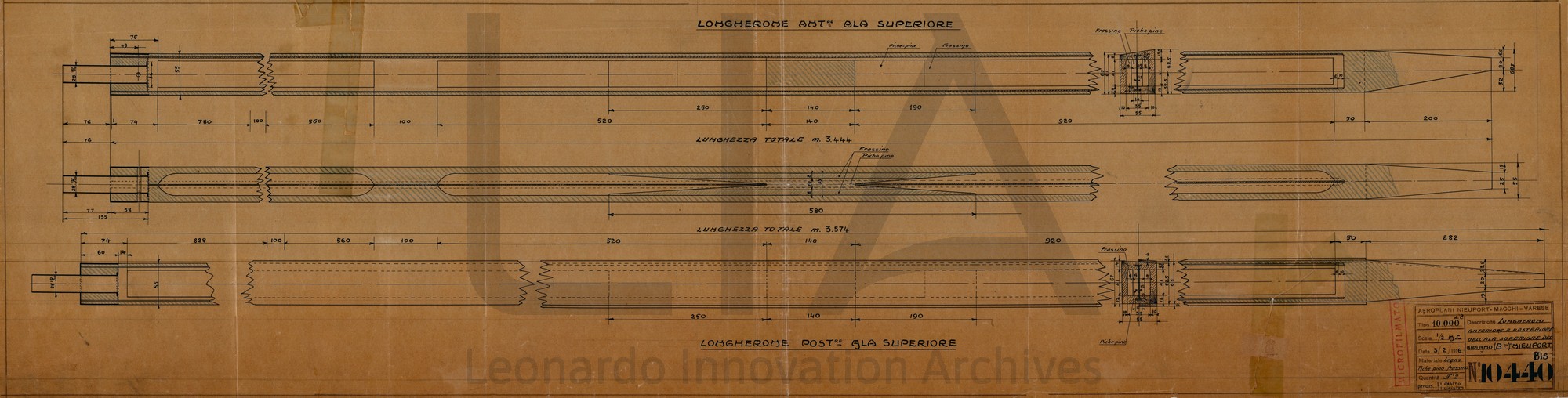

1917 ottobre 22CDSV.DT.010452 Nieuport 10.000 d.c. biposto - longheroni

1916 febbraio 03CDSV.DT.010440 BIS

Nieuport 10.000 d.c. biposto - longheroni

1916 febbraio 03CDSV.DT.010440 BIS Nieuport 11.000 "Bébé" - trittico

1917 gennaio 19CDSV.DT.011000

Nieuport 11.000 "Bébé" - trittico

1917 gennaio 19CDSV.DT.011000 Nieuport 11.000 "Bébé" - vista laterale

1916 febbraio 19CDSV.DT.011000A

Nieuport 11.000 "Bébé" - vista laterale

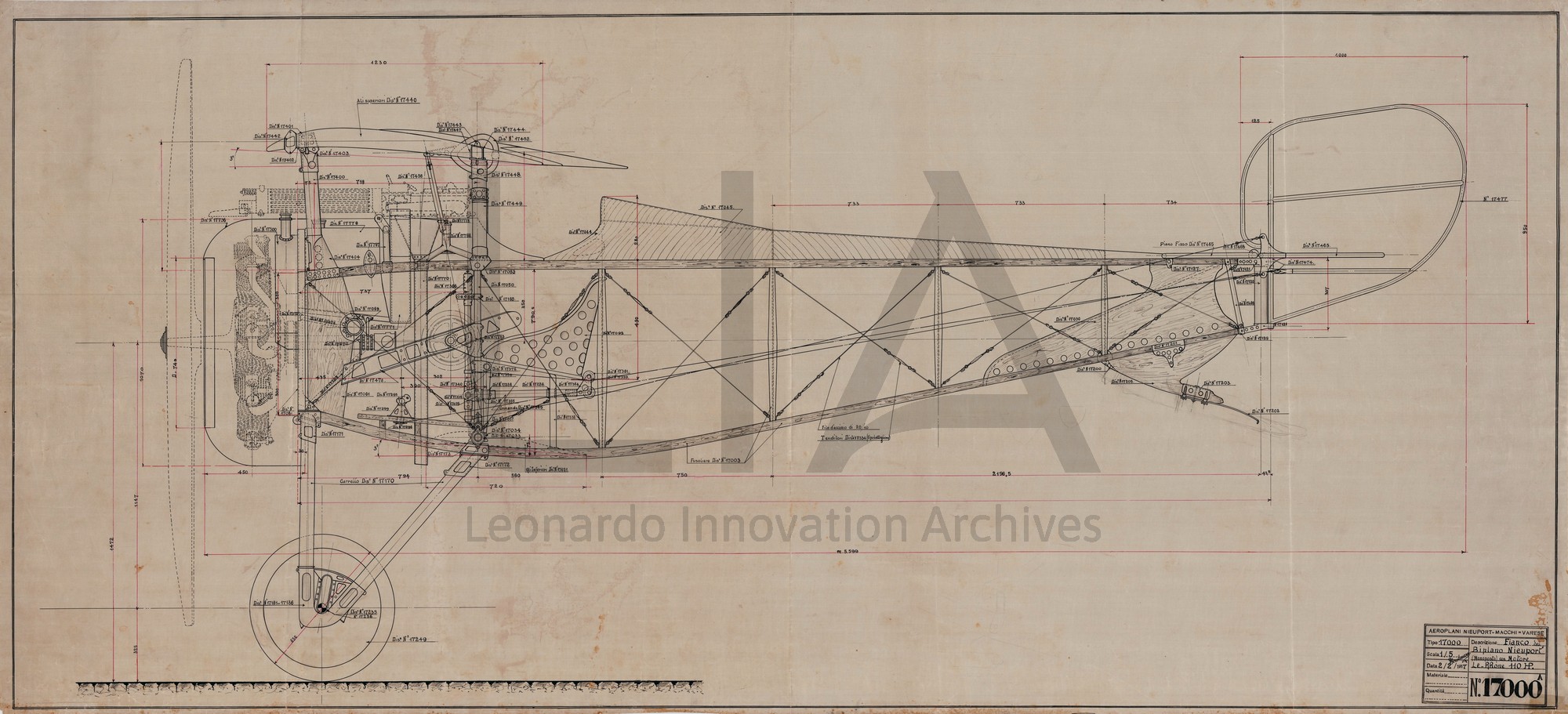

1916 febbraio 19CDSV.DT.011000A Nieuport 17.000 - vista laterale

1917 febbraio 02CDSV.DT.017000

Nieuport 17.000 - vista laterale

1917 febbraio 02CDSV.DT.017000 Nieuport 17.000 - trittico

1916 settembre 28CDSV.DT.017000A

Nieuport 17.000 - trittico

1916 settembre 28CDSV.DT.017000A Nieuport monoplano 25.000 - vista laterale

1916 febbraio 23CDSV.DT.025000

Nieuport monoplano 25.000 - vista laterale

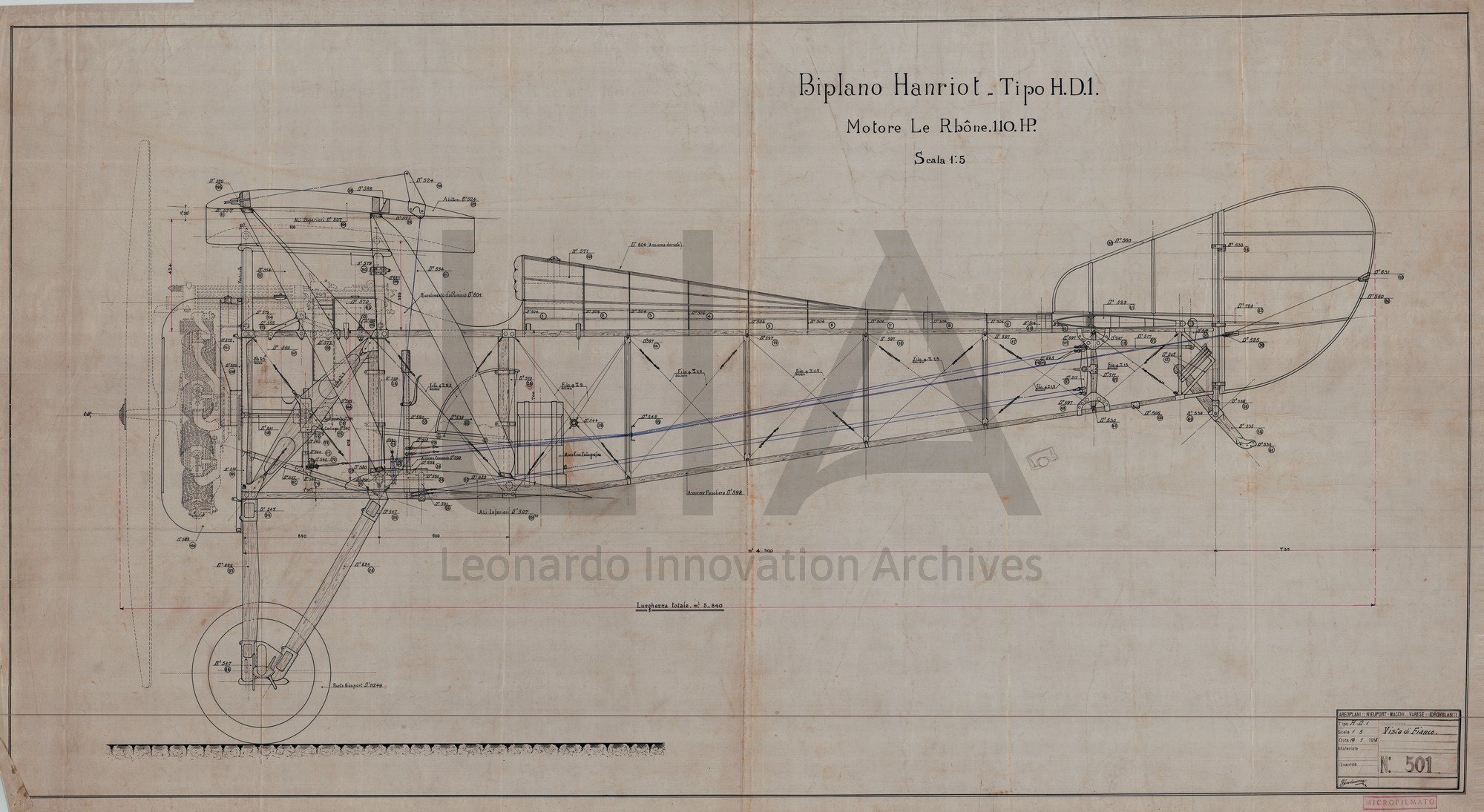

1916 febbraio 23CDSV.DT.025000 Hanriot H.D. 1 - vista laterale

1918 gennaio 14CDSV.DT.000501

Hanriot H.D. 1 - vista laterale

1918 gennaio 14CDSV.DT.000501 Hanriot H.D. 1 - vista frontale

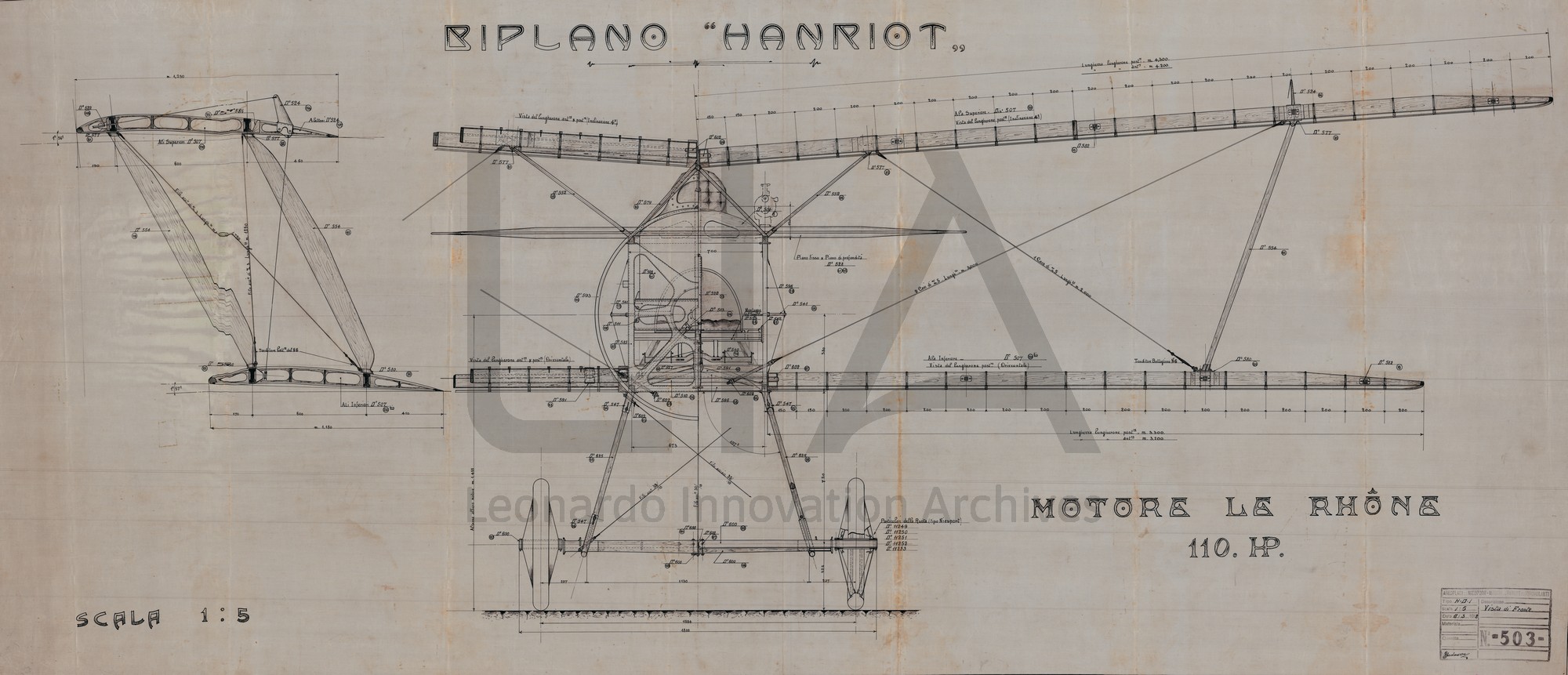

1918 marzo 18CDSV.DT.000503

Hanriot H.D. 1 - vista frontale

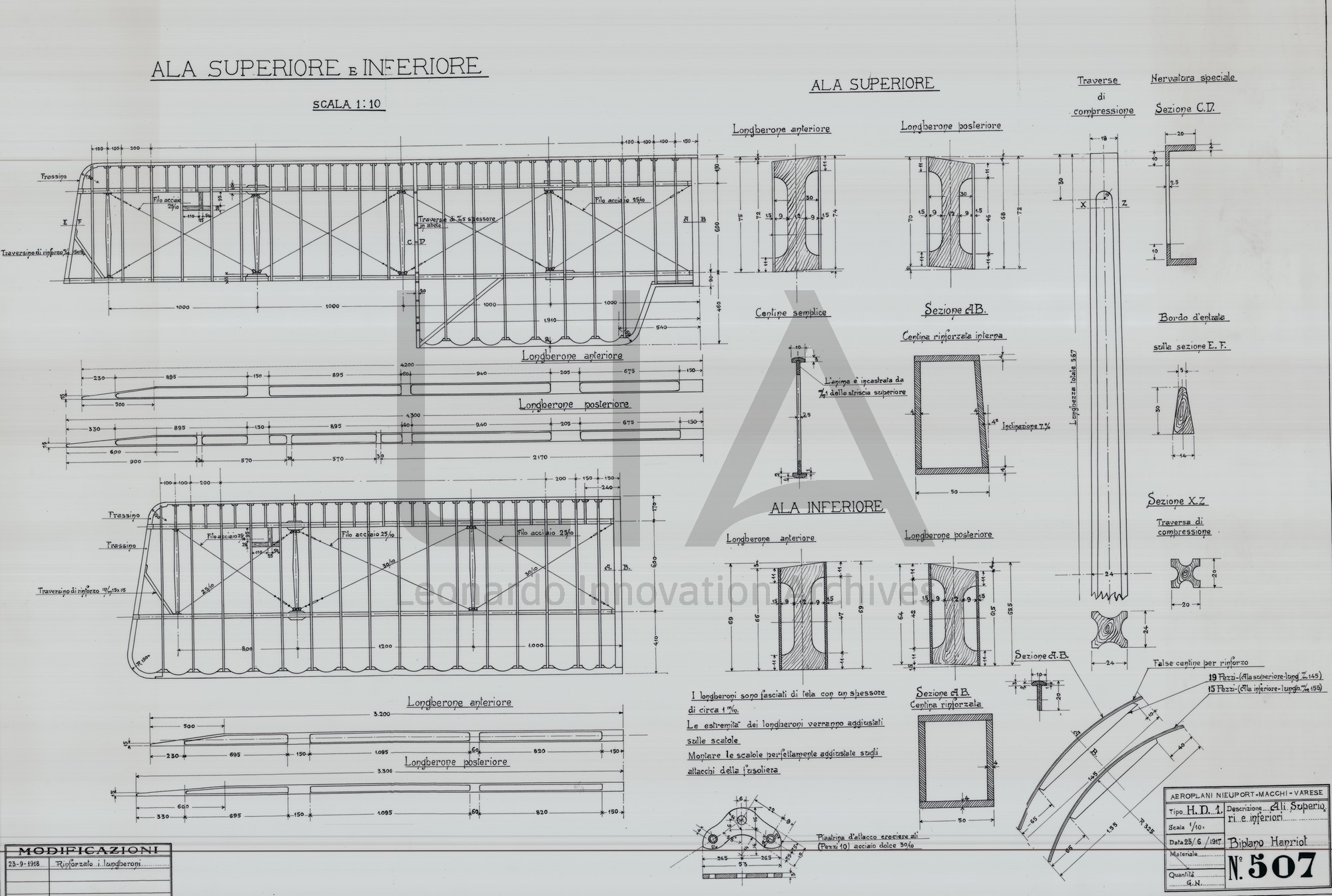

1918 marzo 18CDSV.DT.000503 Hanriot H.D. 1 - Ali superiori e inferiori

1917 giugno 25CDSV.DT.000507

Hanriot H.D. 1 - Ali superiori e inferiori

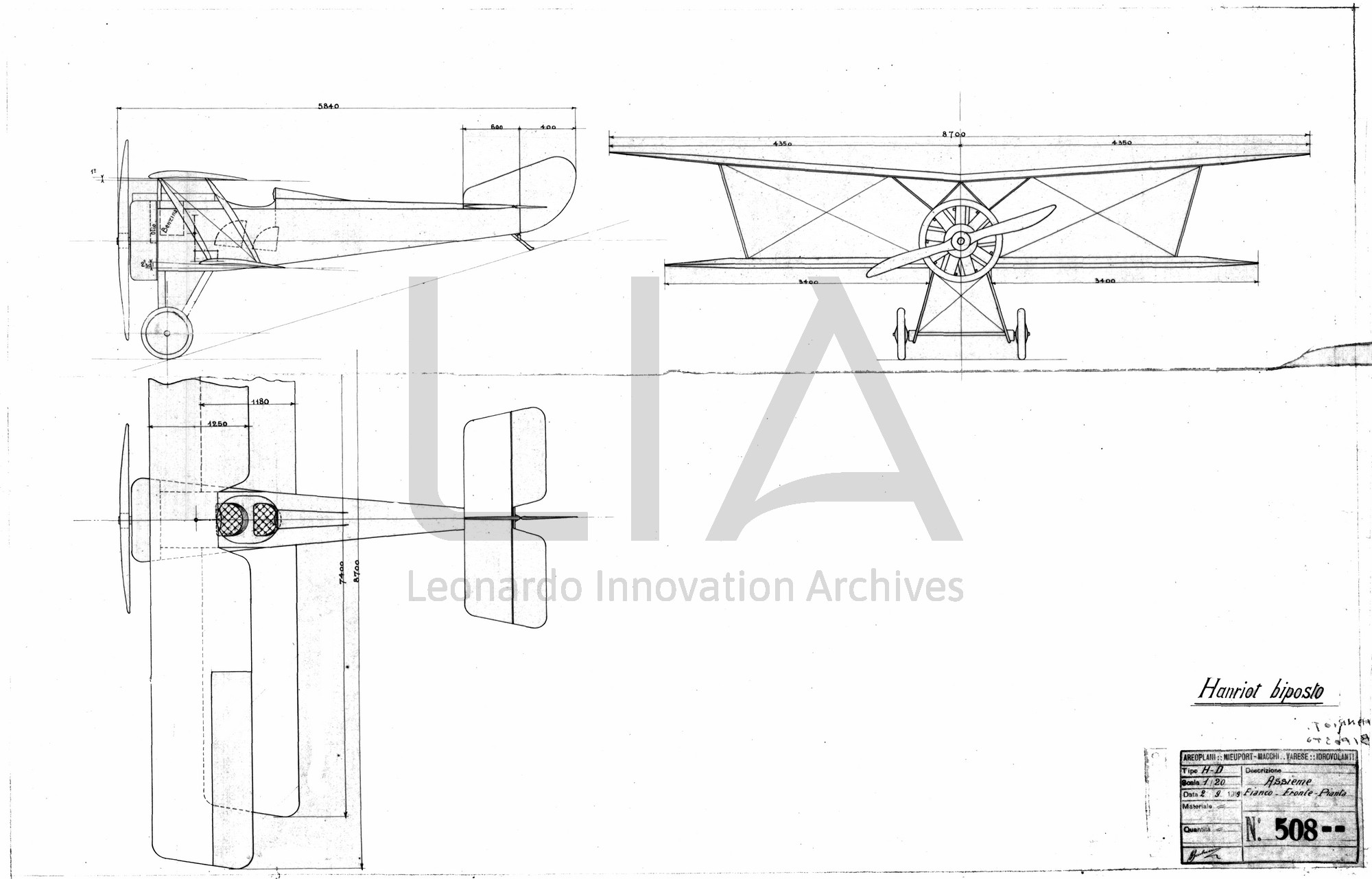

1917 giugno 25CDSV.DT.000507 Hanriot H.D. 1 - trittico

1919 settembre 02CDSV.DT.000508

Hanriot H.D. 1 - trittico

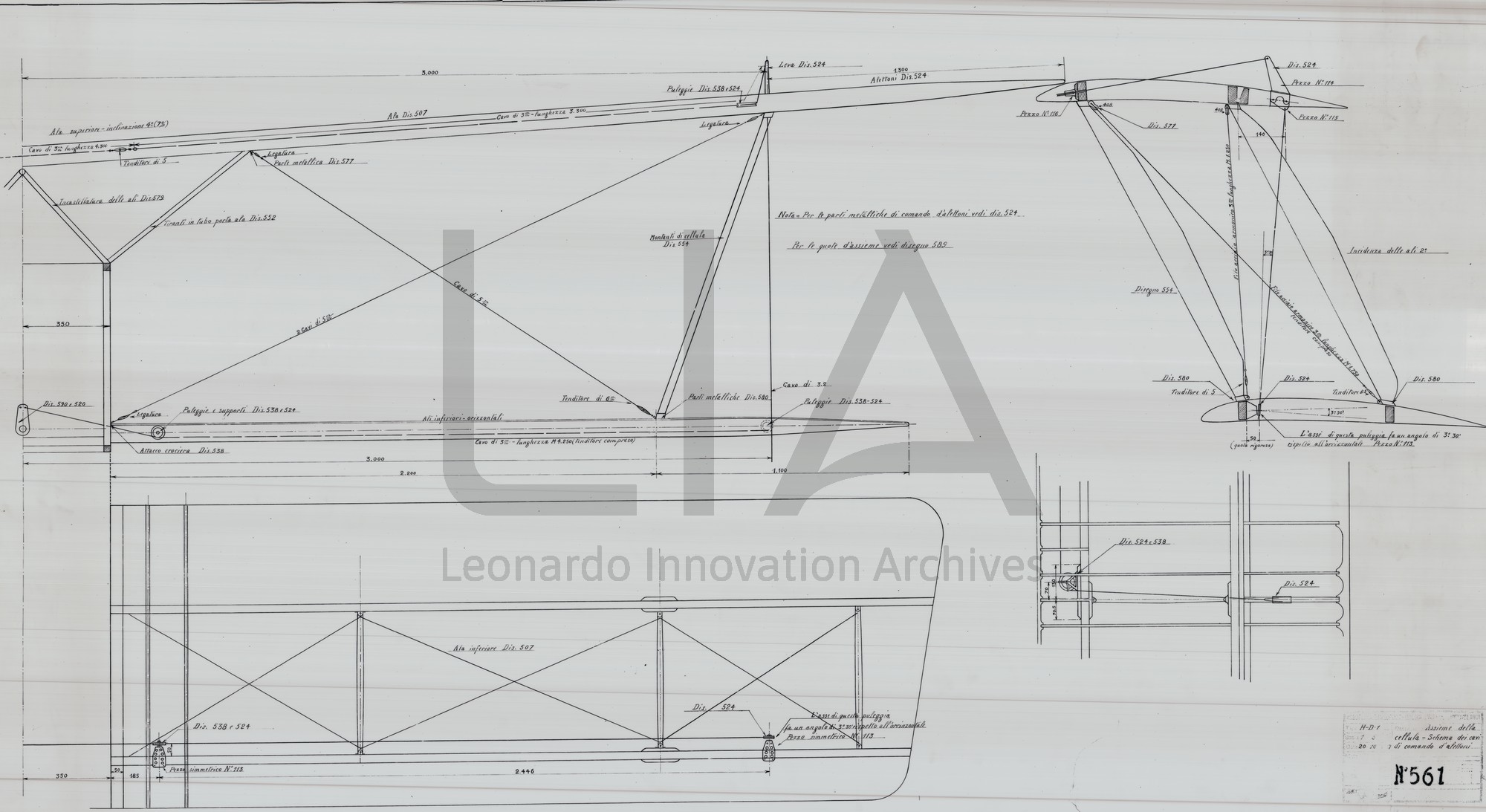

1919 settembre 02CDSV.DT.000508 Hanriot H.D. 1 - assieme cellula e cavi comando alettone

1917 ottobre 20CDSV.DT.000561

Hanriot H.D. 1 - assieme cellula e cavi comando alettone

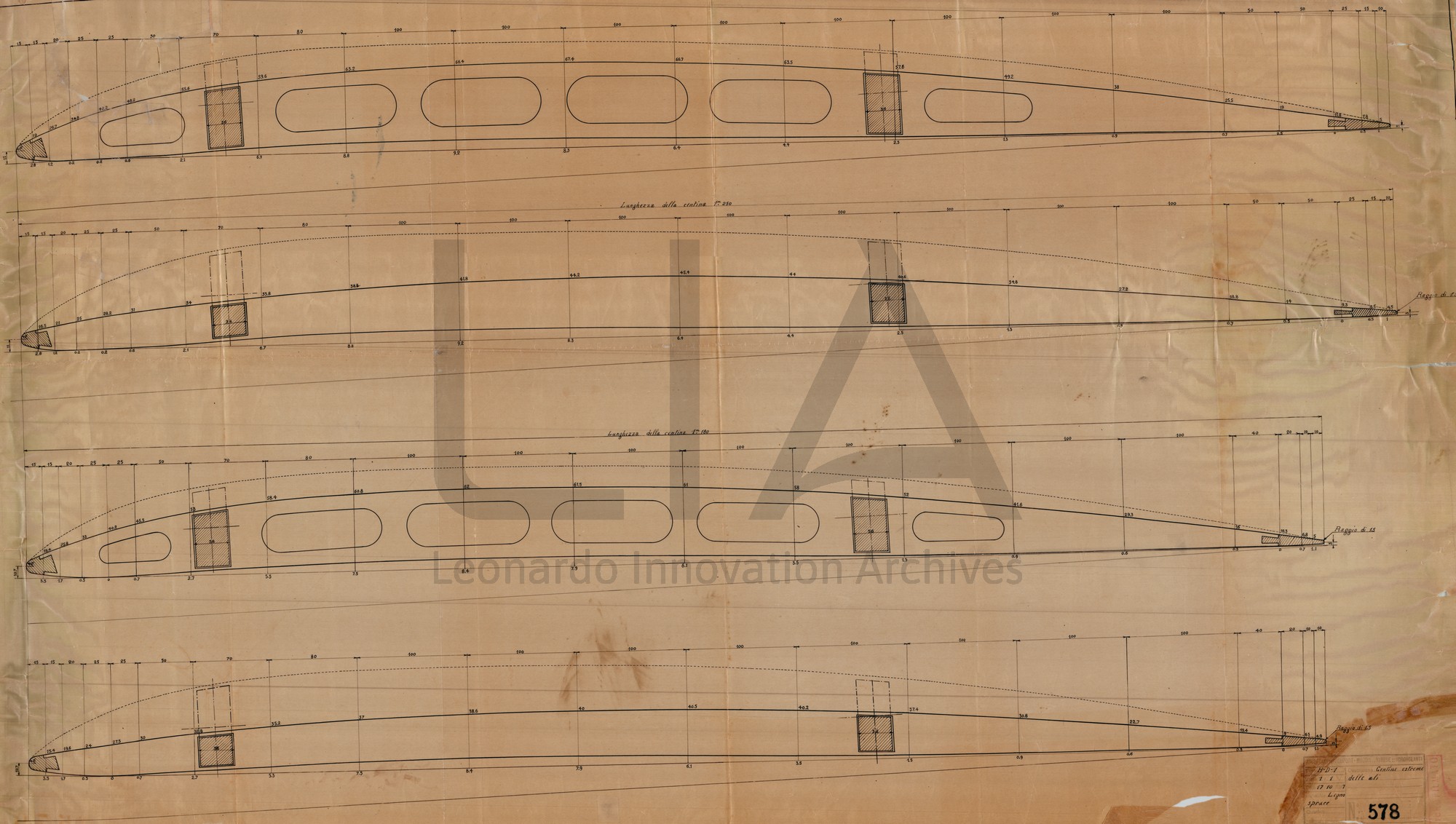

1917 ottobre 20CDSV.DT.000561 Hanriot H.D. 1 - centine estreme delle ali

1917 ottobre 17CDSV.DT.000578

Hanriot H.D. 1 - centine estreme delle ali

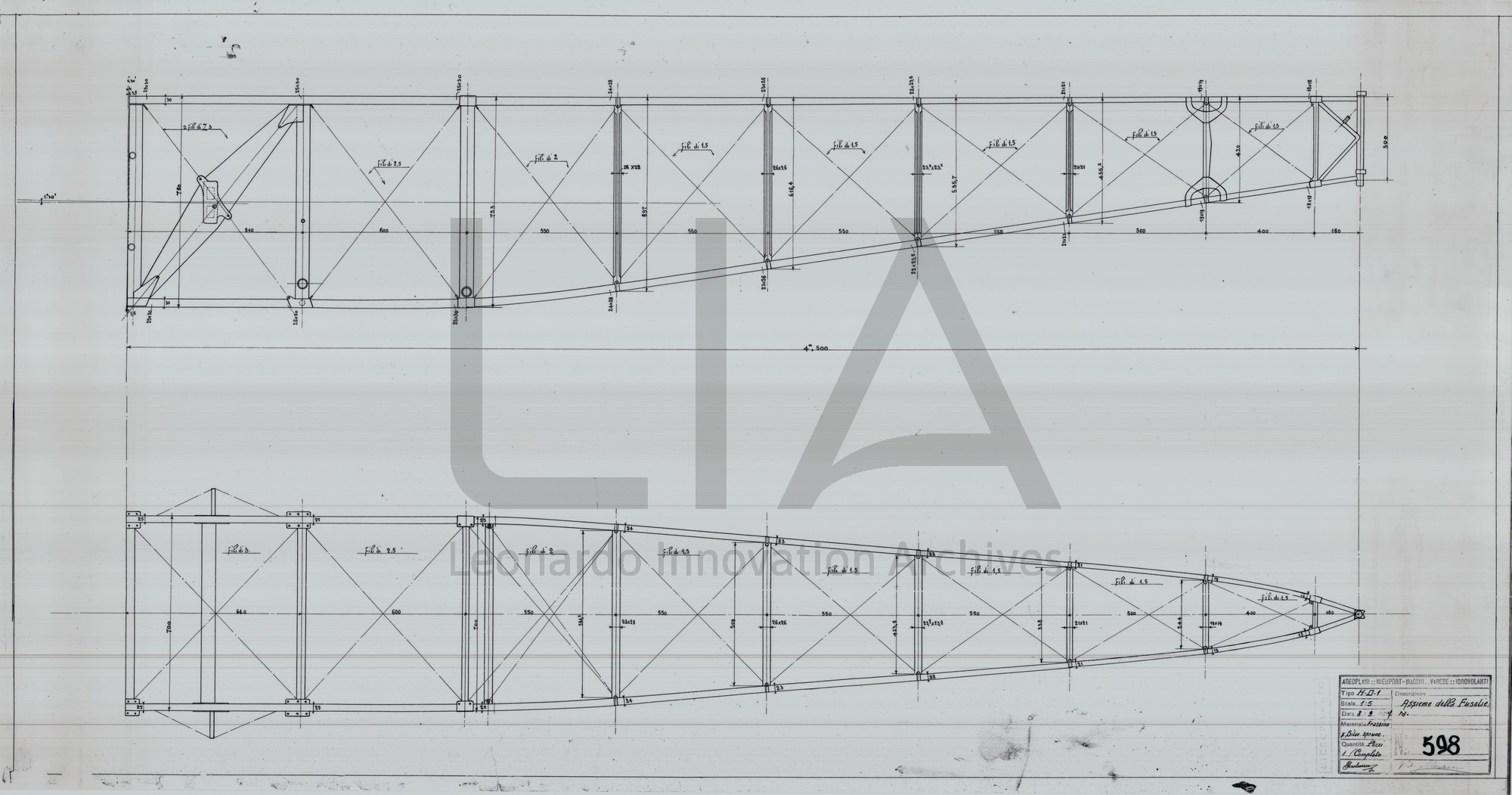

1917 ottobre 17CDSV.DT.000578 Hanriot H.D. 1 - fusoliera

1917 settembre 08CDSV.DT.000598

Hanriot H.D. 1 - fusoliera

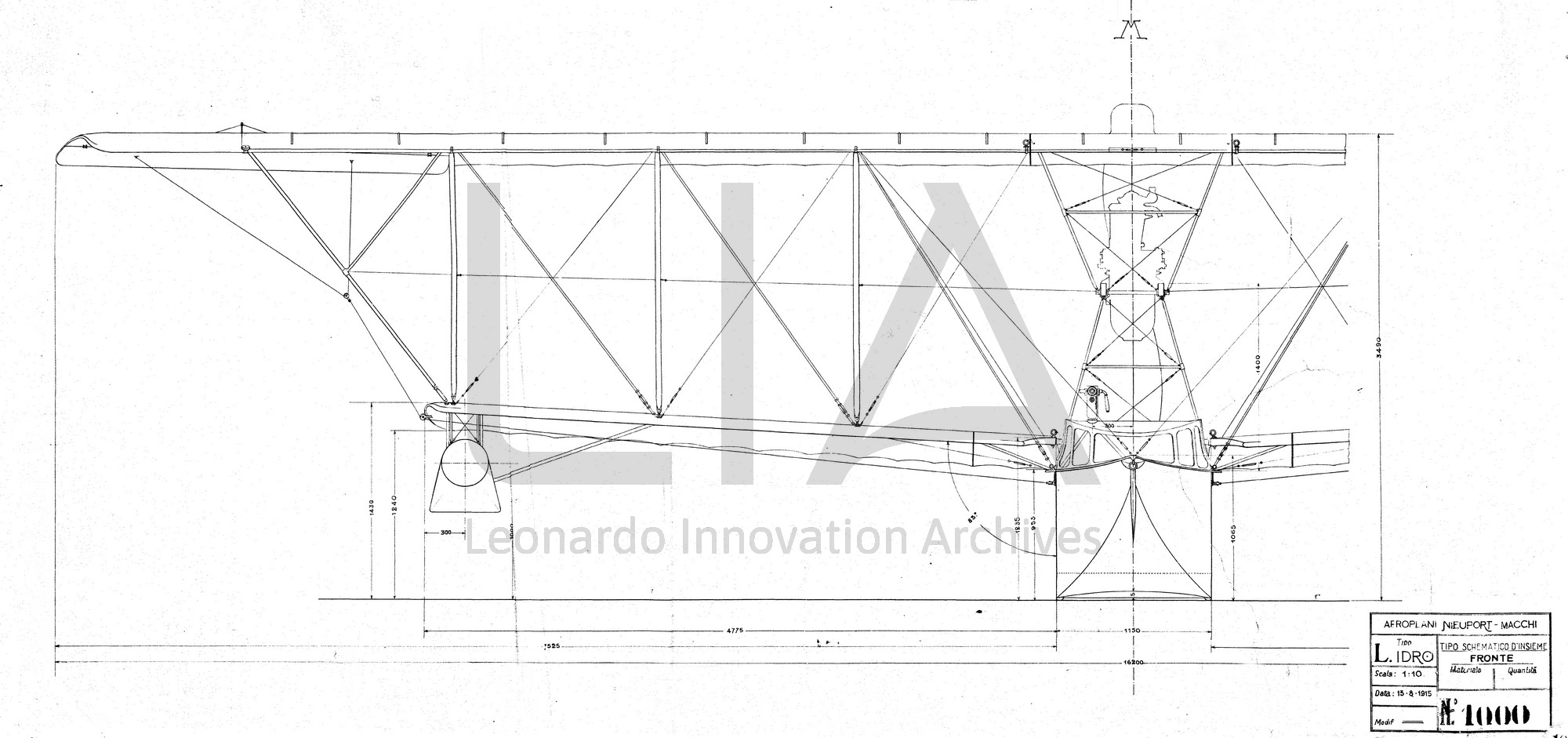

1917 settembre 08CDSV.DT.000598 Macchi L. Idro - vista frontale

1915 agosto 13CDSV.DT.001000

Macchi L. Idro - vista frontale

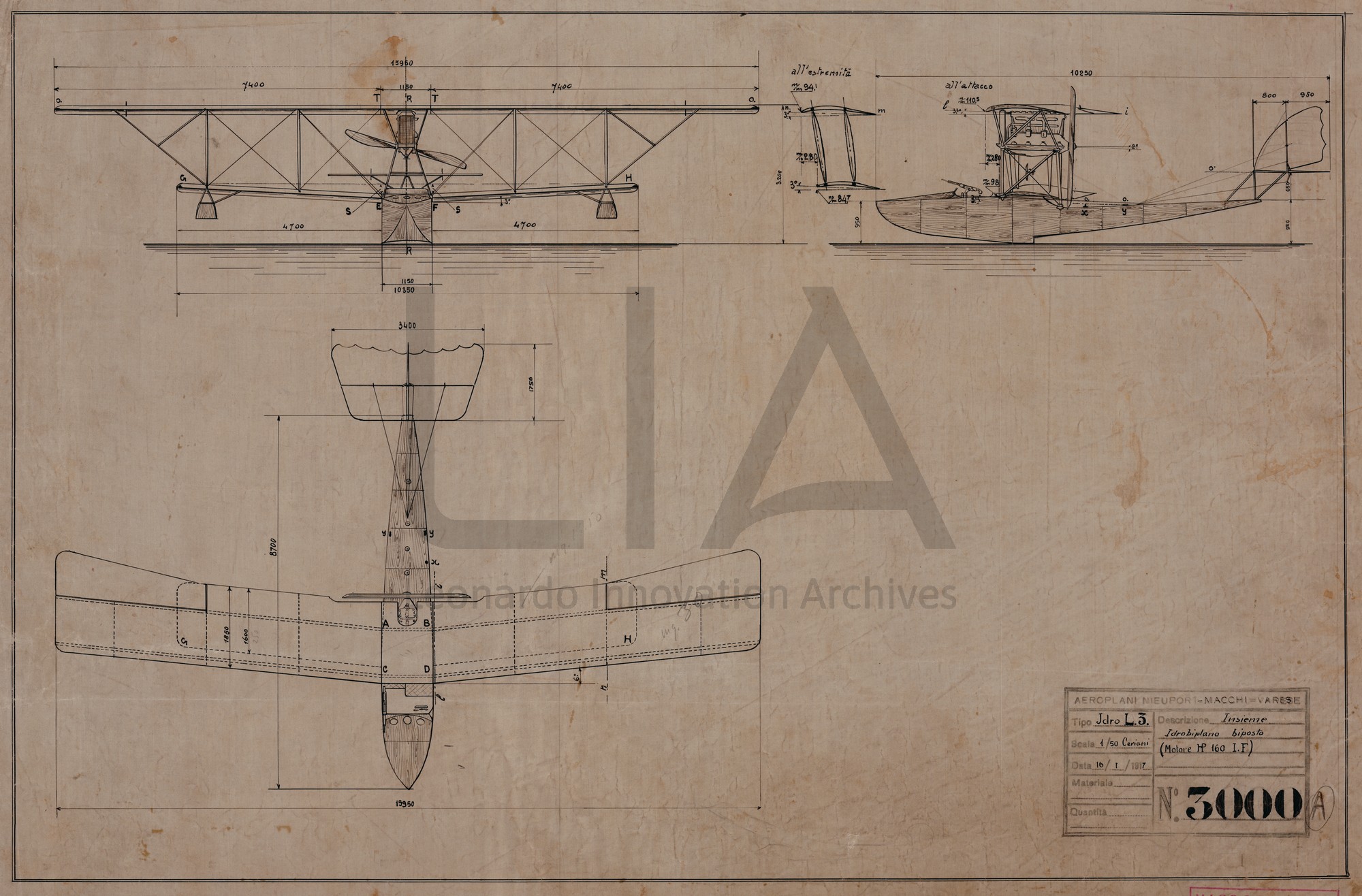

1915 agosto 13CDSV.DT.001000 Macchi Idro L. 3 - trittico

1917 gennaio 16CDSV.DT.003000A

Macchi Idro L. 3 - trittico

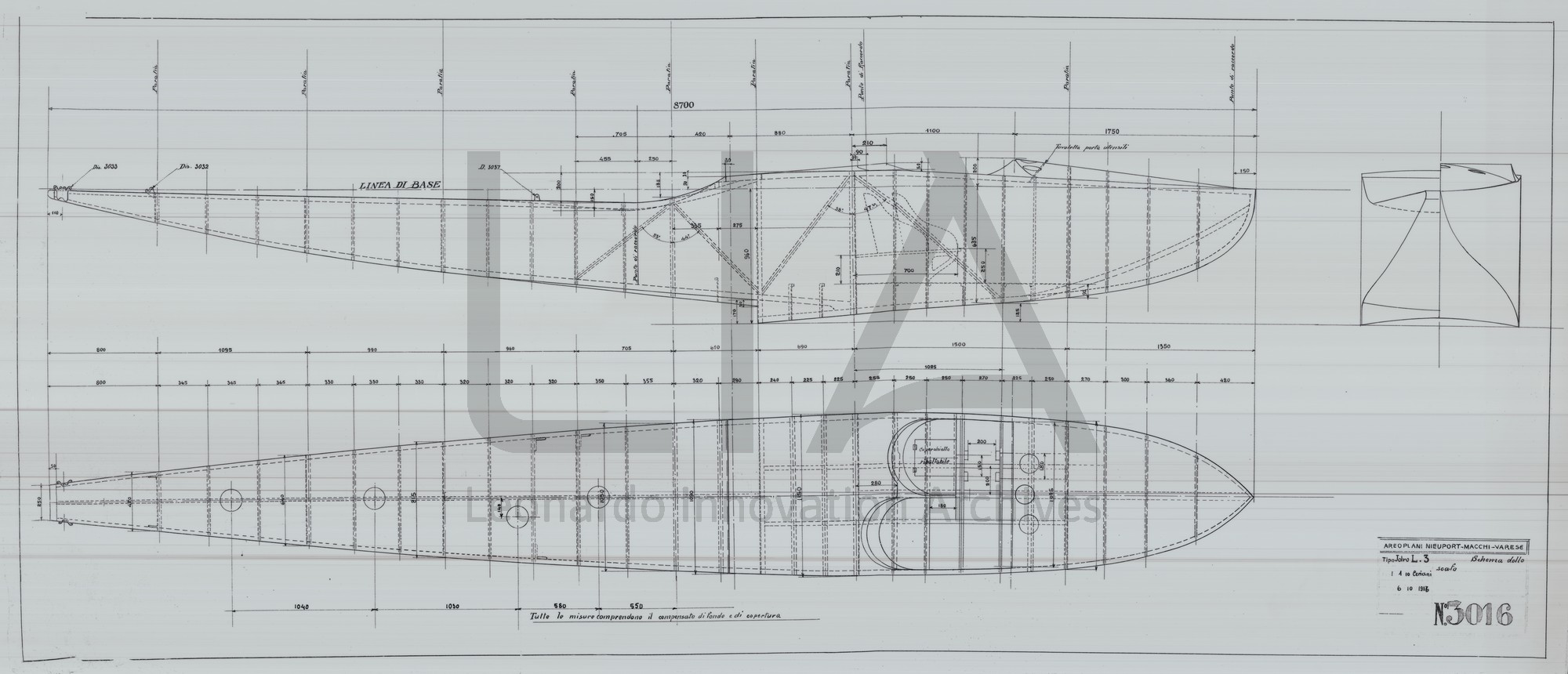

1917 gennaio 16CDSV.DT.003000A Macchi Idro L. 3 - schema scafo tre viste

1916 ottobre 06CDSV.DT.003016

Macchi Idro L. 3 - schema scafo tre viste

1916 ottobre 06CDSV.DT.003016 Macchi Idro L. 3 - schema scafo tre viste

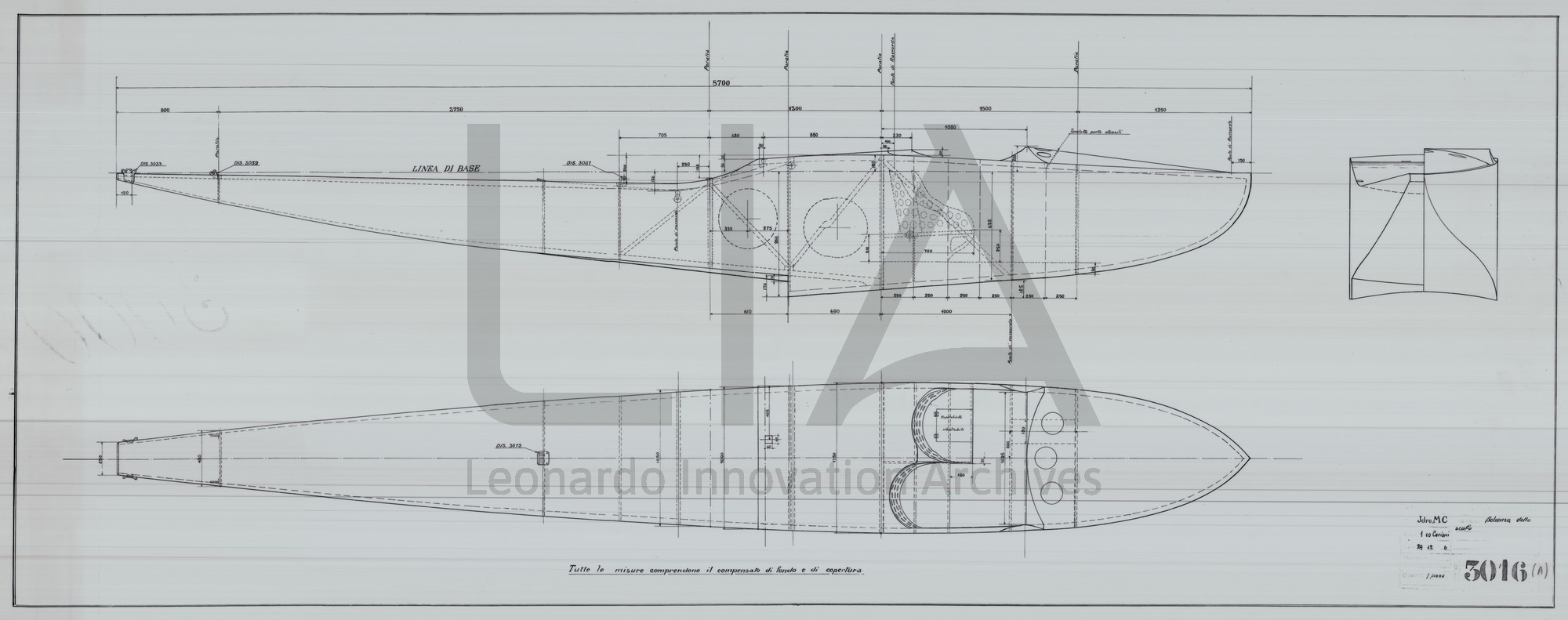

1916 dicembre 29CDSV.DT.003016A

Macchi Idro L. 3 - schema scafo tre viste

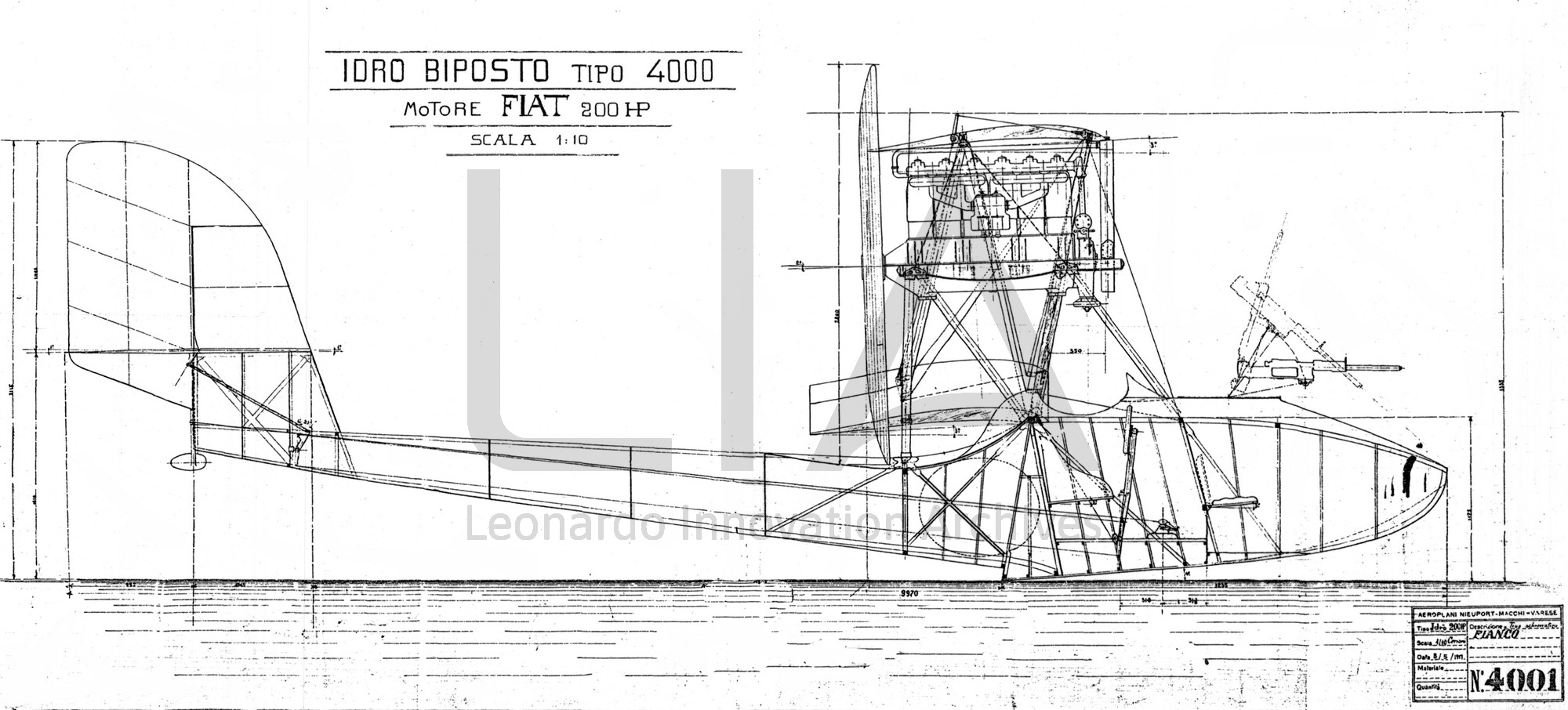

1916 dicembre 29CDSV.DT.003016A Macchi Idro M. 4 - vista laterale

1917 maggio 8CDSV.DT.004001

Macchi Idro M. 4 - vista laterale

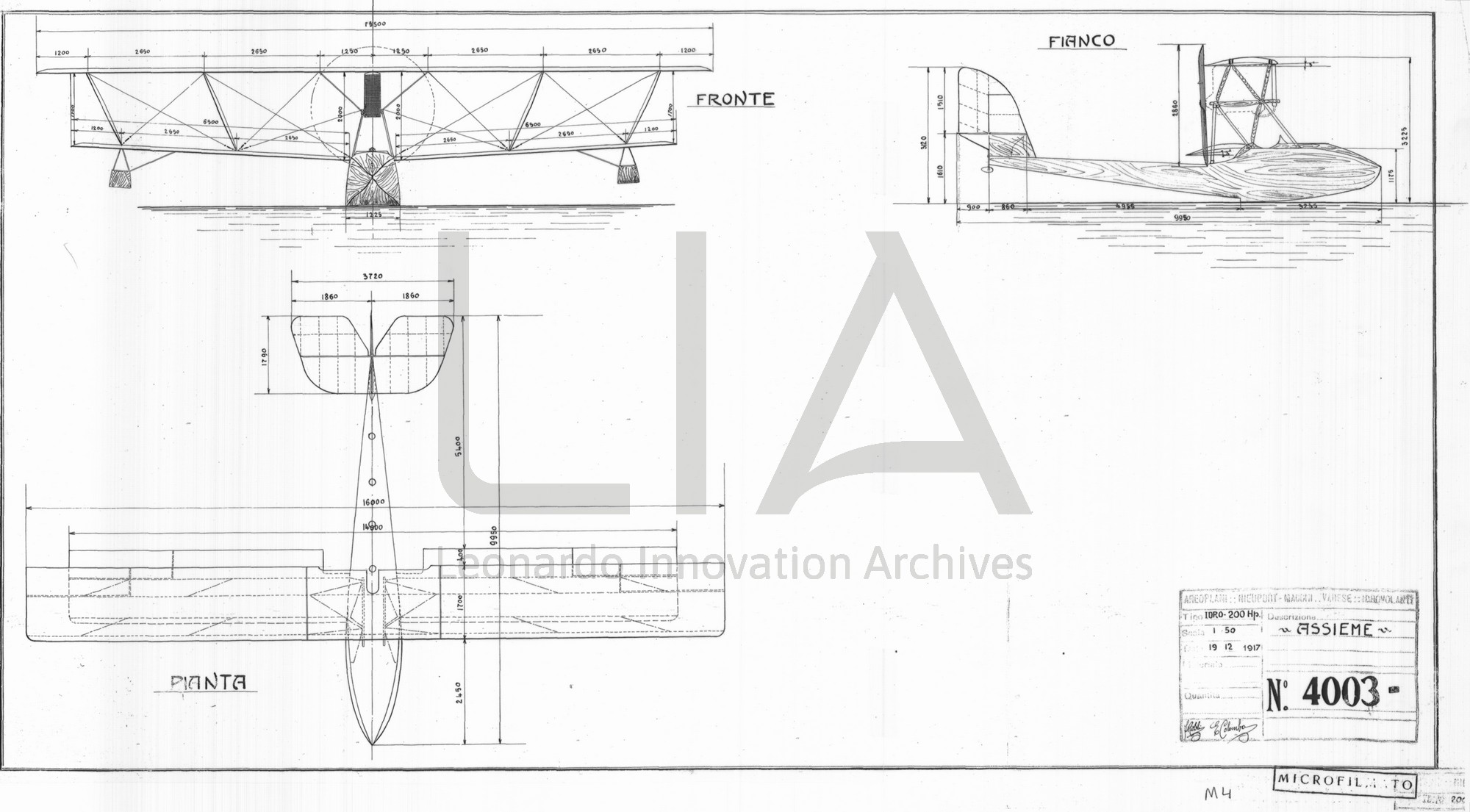

1917 maggio 8CDSV.DT.004001 Macchi Idro M. 4 - trittico

1917 dicembre 19CDSV.DT.004003

Macchi Idro M. 4 - trittico

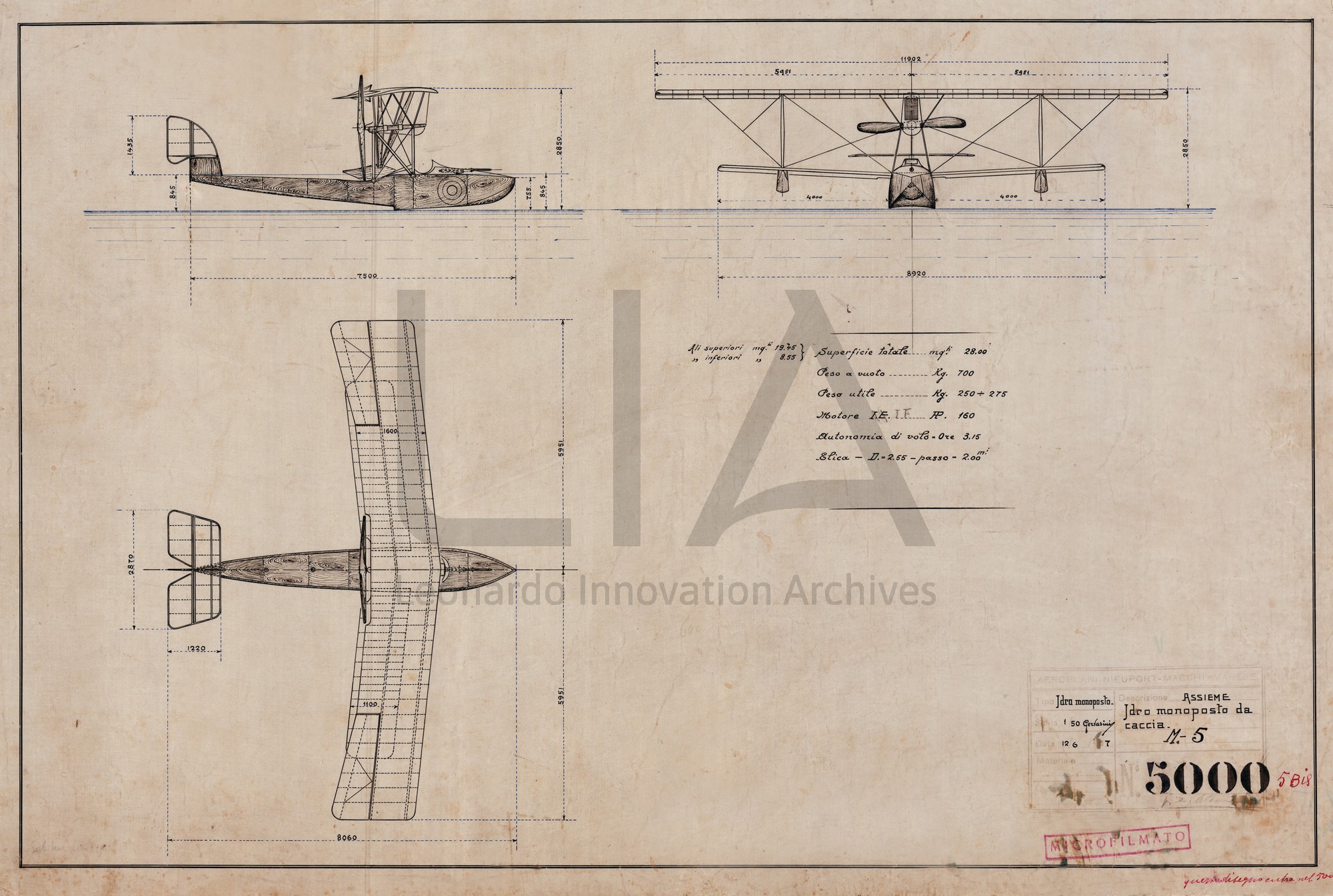

1917 dicembre 19CDSV.DT.004003 Macchi Idro M. 5 - trittico

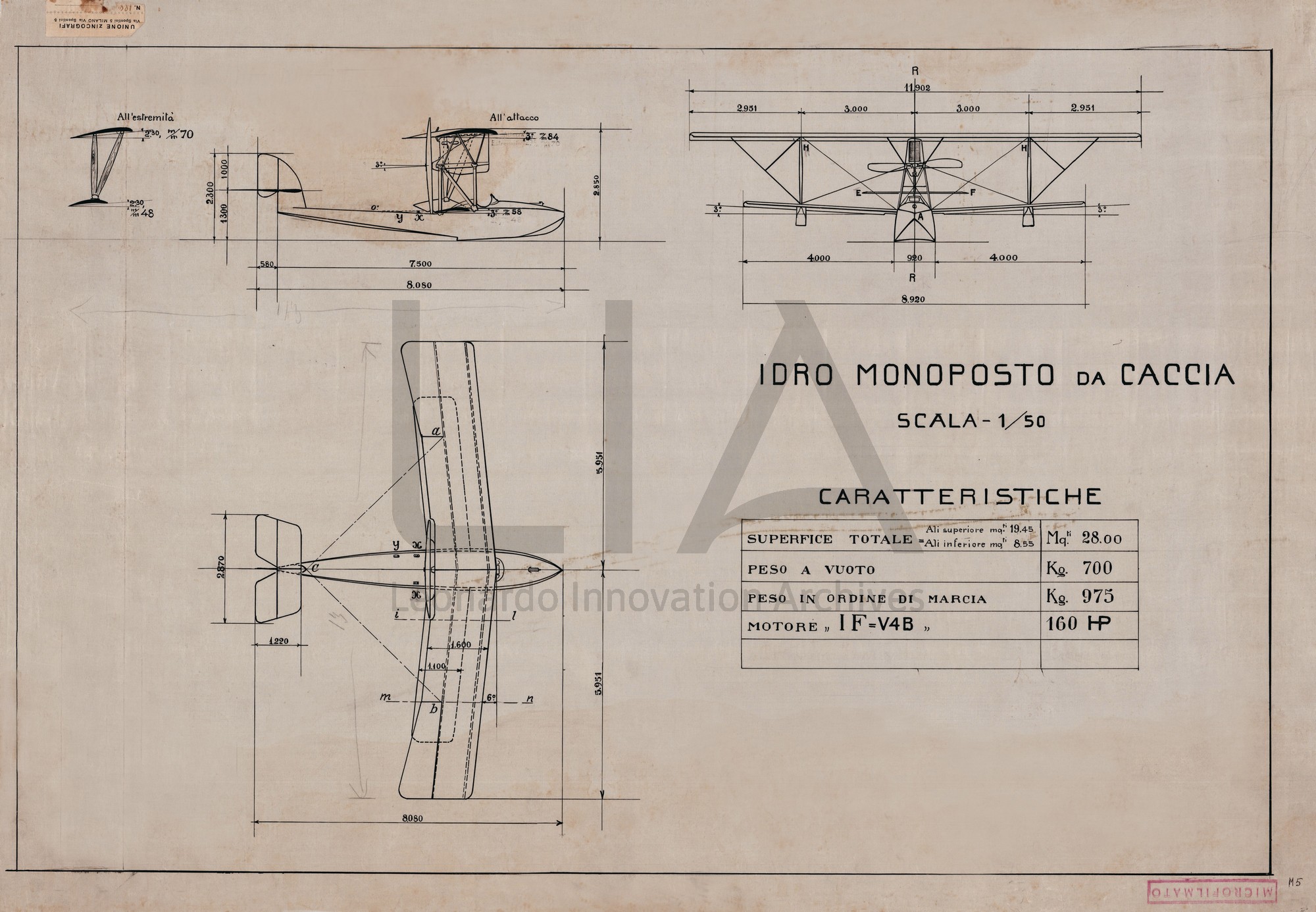

Senza data ma 1917CDSV.DT.000052

Macchi Idro M. 5 - trittico

Senza data ma 1917CDSV.DT.000052 Macchi Idro M. 5 - trittico

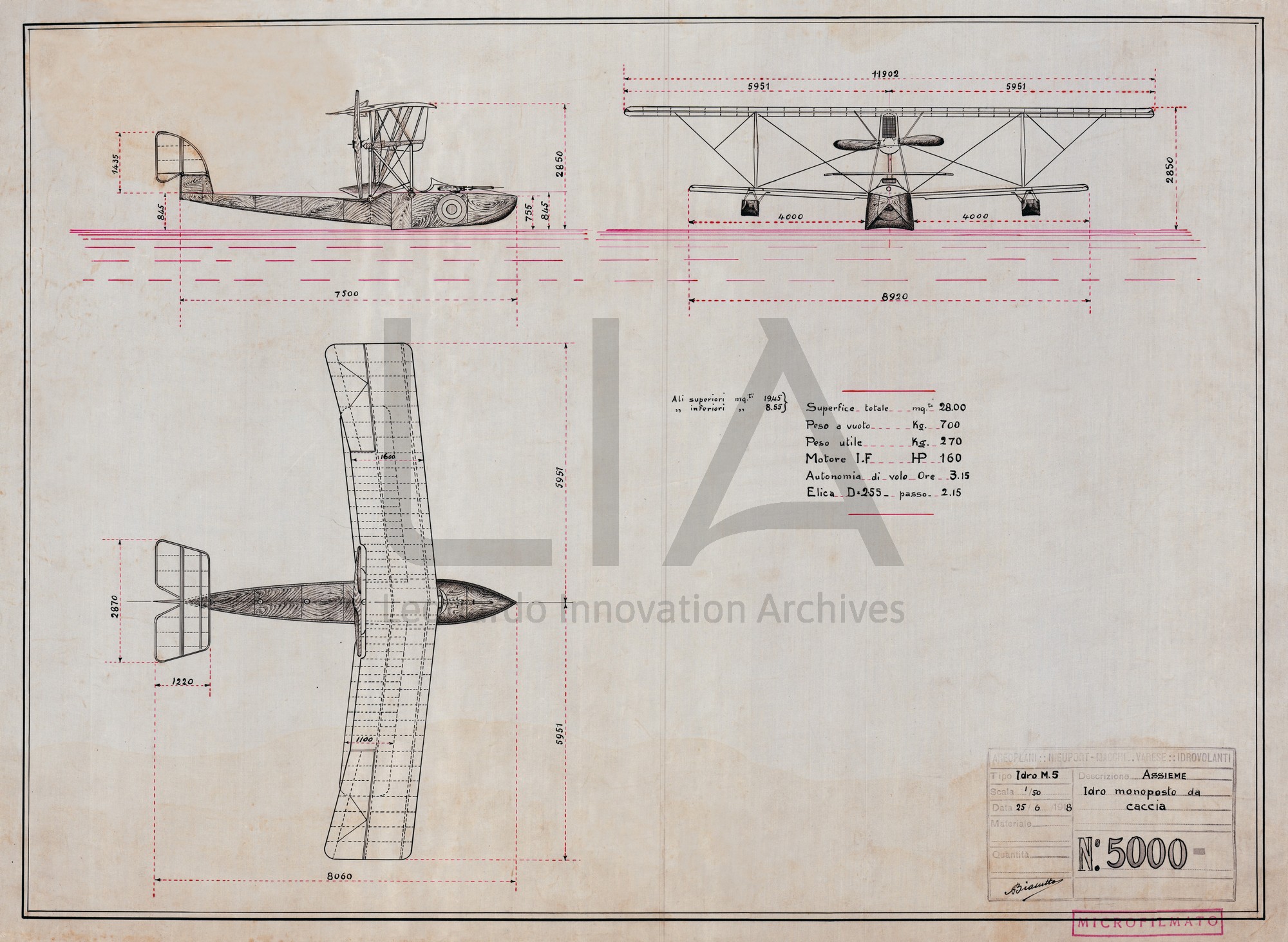

1918 giugno 25CDSV.DT.005000

Macchi Idro M. 5 - trittico

1918 giugno 25CDSV.DT.005000 Macchi Idro M. 5 - vista frontale

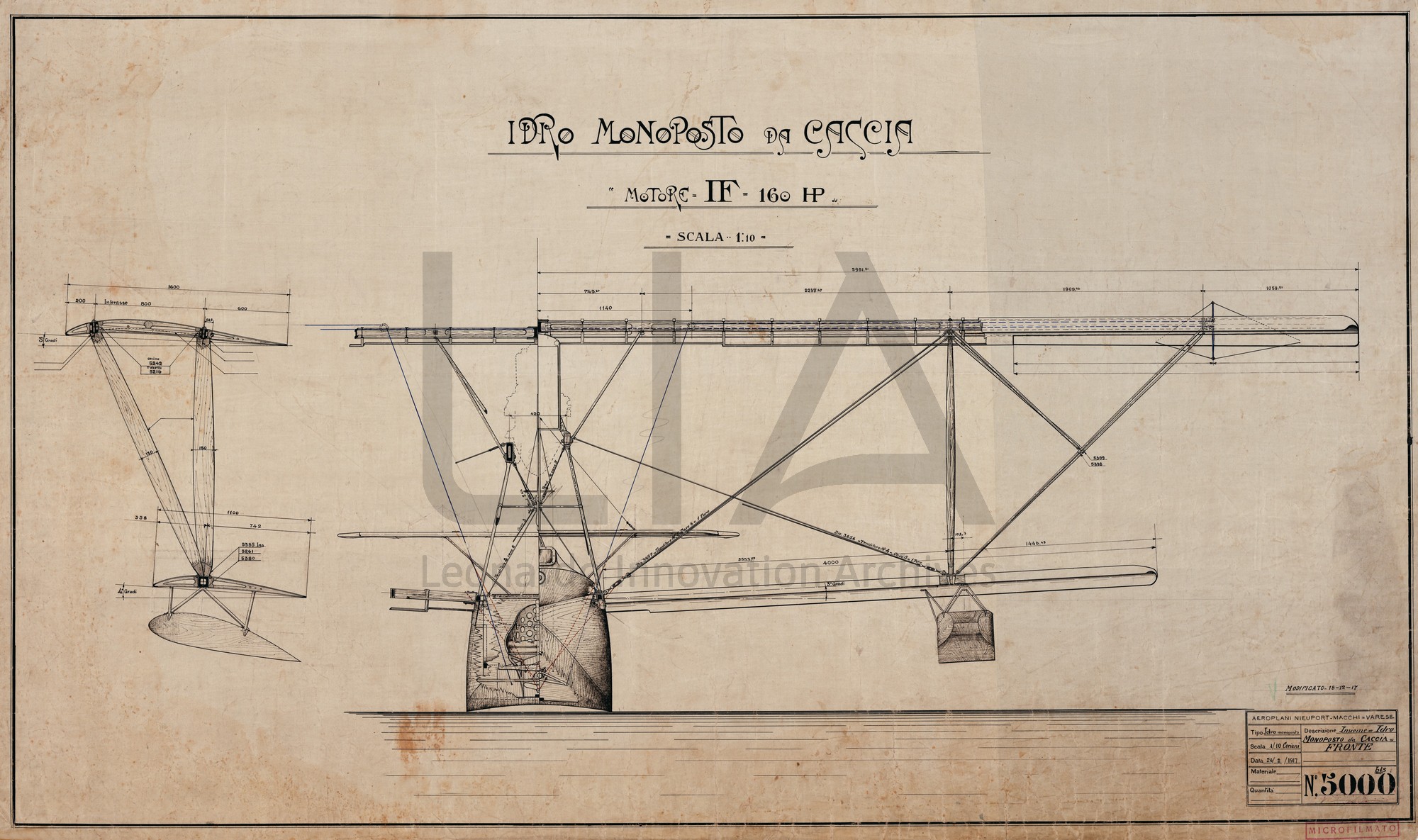

1917 febbraio 24CDSV.DT.005000bis

Macchi Idro M. 5 - vista frontale

1917 febbraio 24CDSV.DT.005000bis Macchi Idro M. 5 - trittico

1917 giugno 12CDSV.DT.005000-5bis

Macchi Idro M. 5 - trittico

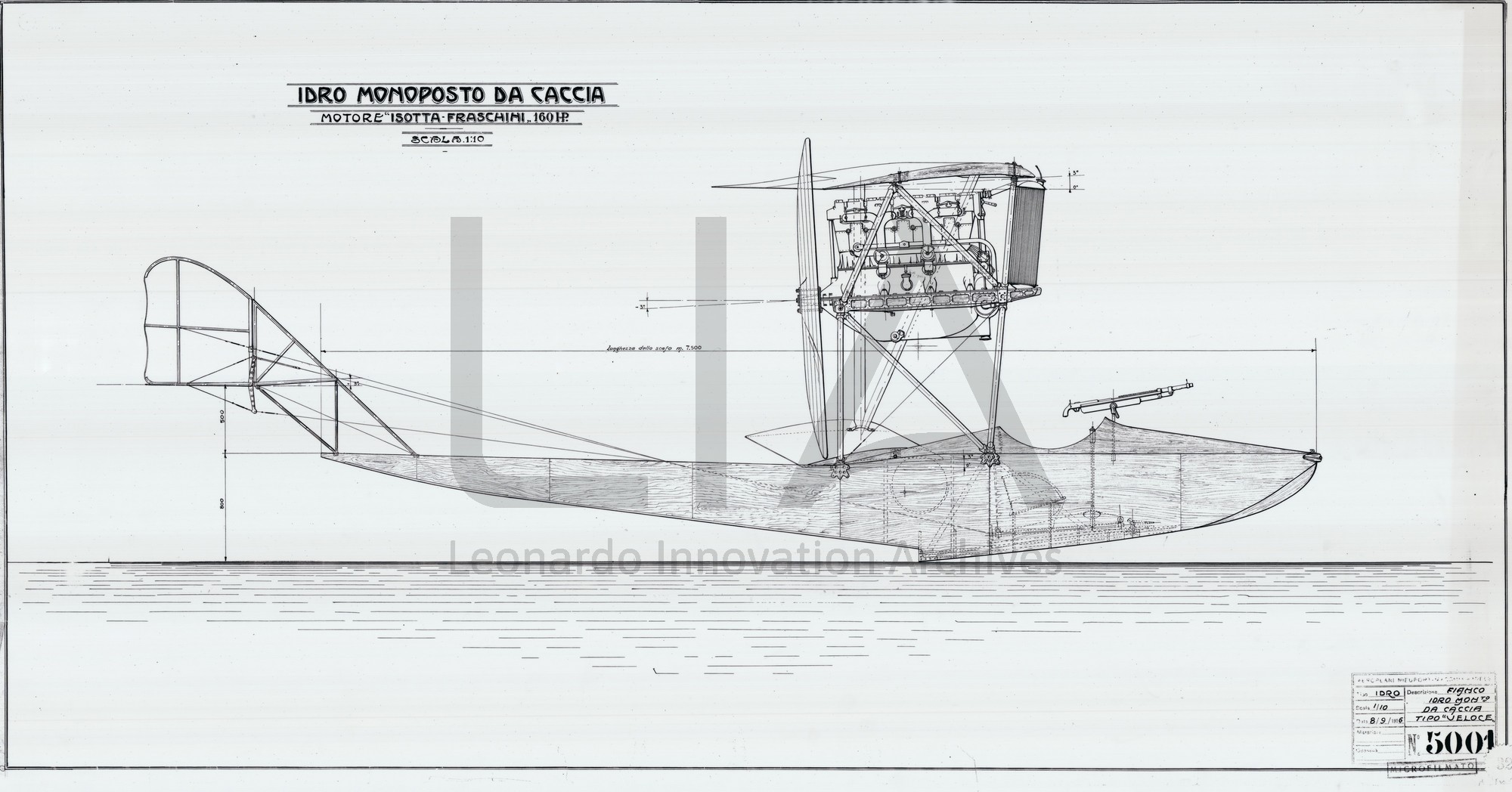

1917 giugno 12CDSV.DT.005000-5bis Macchi Idro M. 5 - vista laterale

1916 settembre 8CDSV.DT.005001

Macchi Idro M. 5 - vista laterale

1916 settembre 8CDSV.DT.005001 Macchi Idro M. 5 - vista laterale

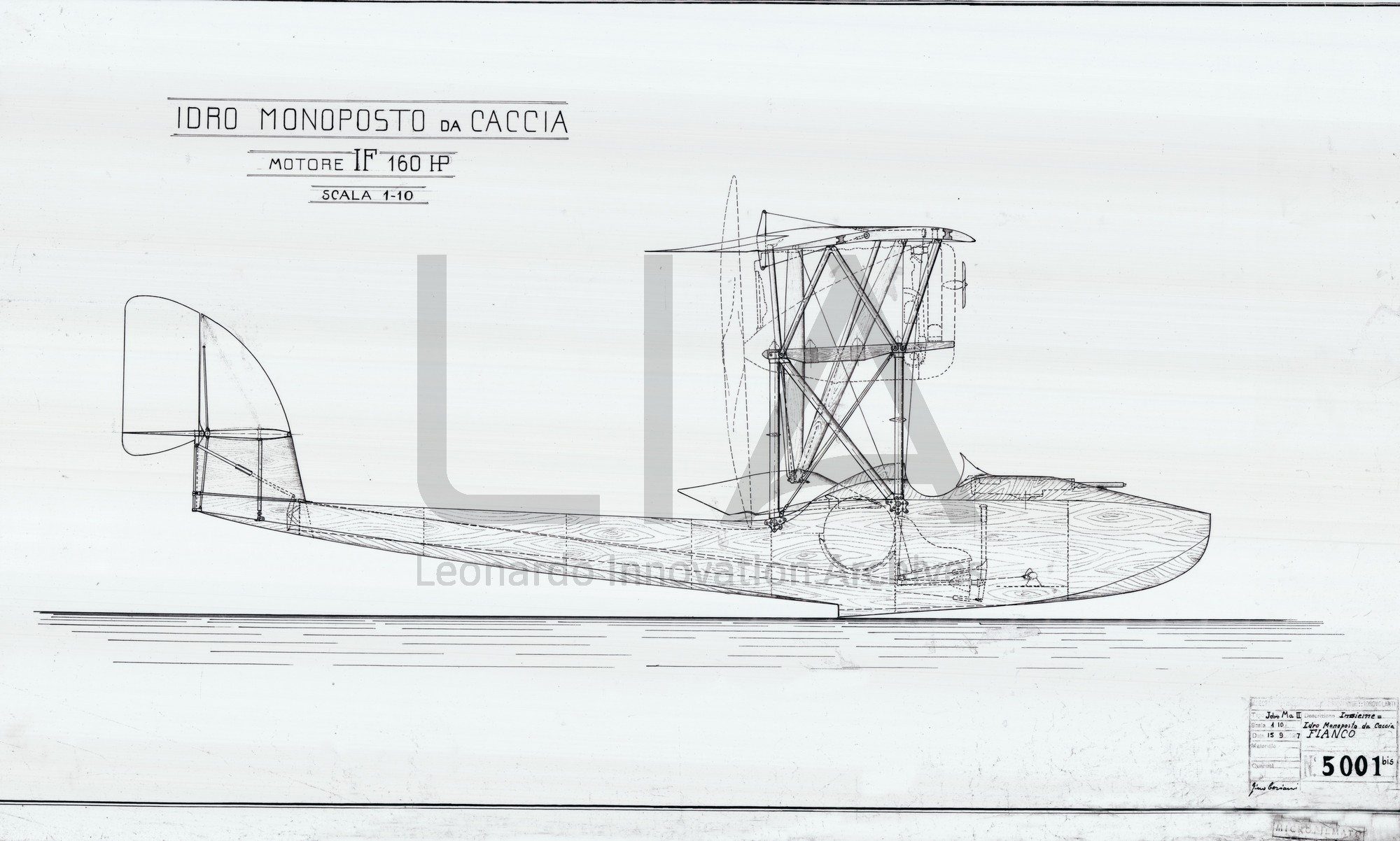

1917 settembre 15CDSV.DT.005001bis

Macchi Idro M. 5 - vista laterale

1917 settembre 15CDSV.DT.005001bis Macchi Idro M. 5 - vista laterale

1917 ottobre 16CDSV.DT.005001bisA

Macchi Idro M. 5 - vista laterale

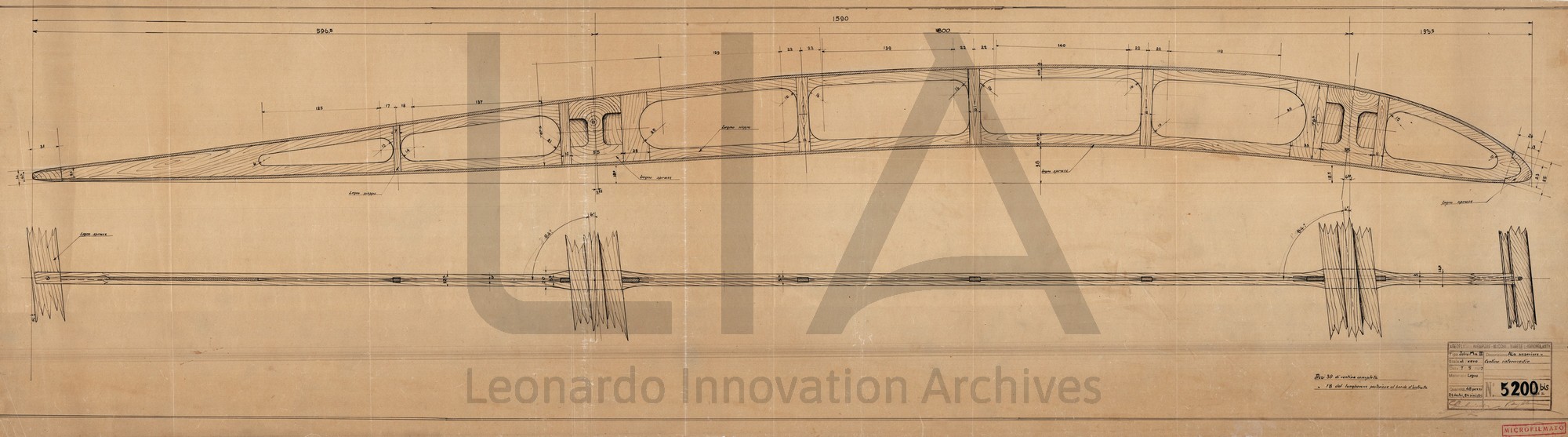

1917 ottobre 16CDSV.DT.005001bisA Macchi Idro M. 5 - vista in pianta

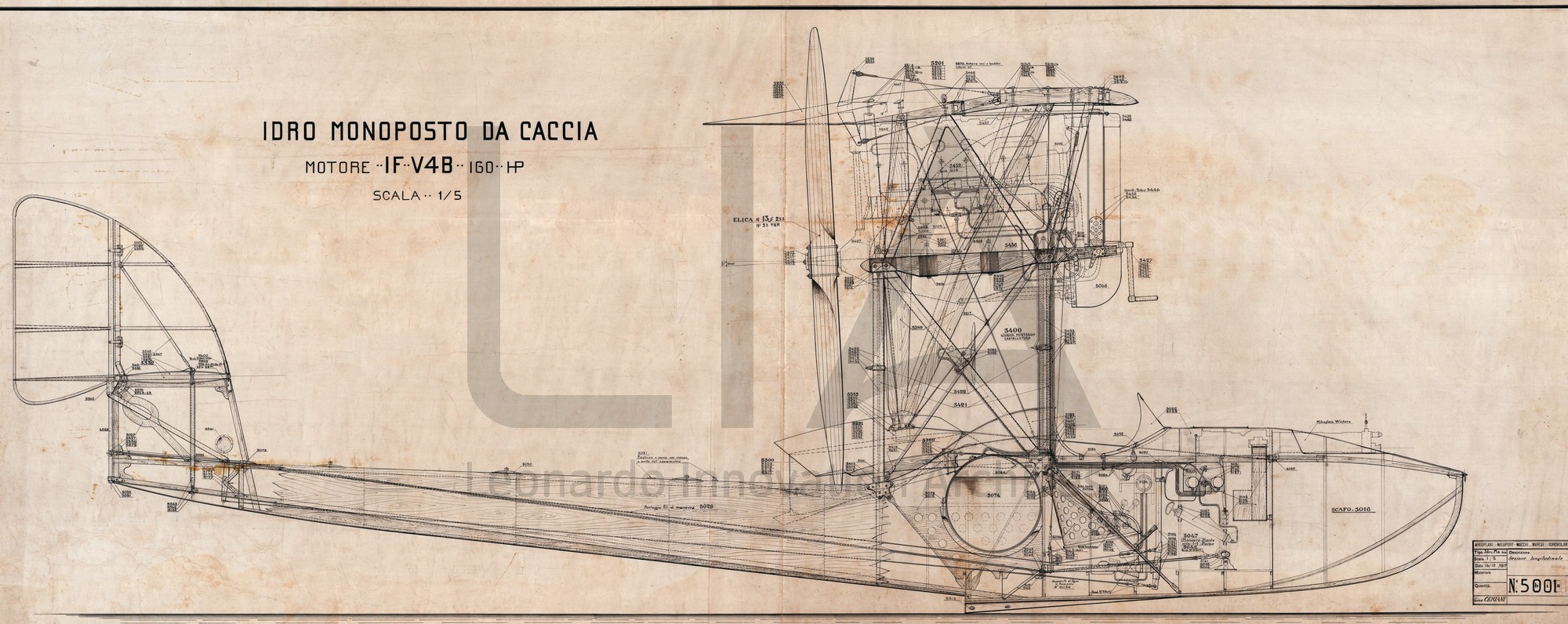

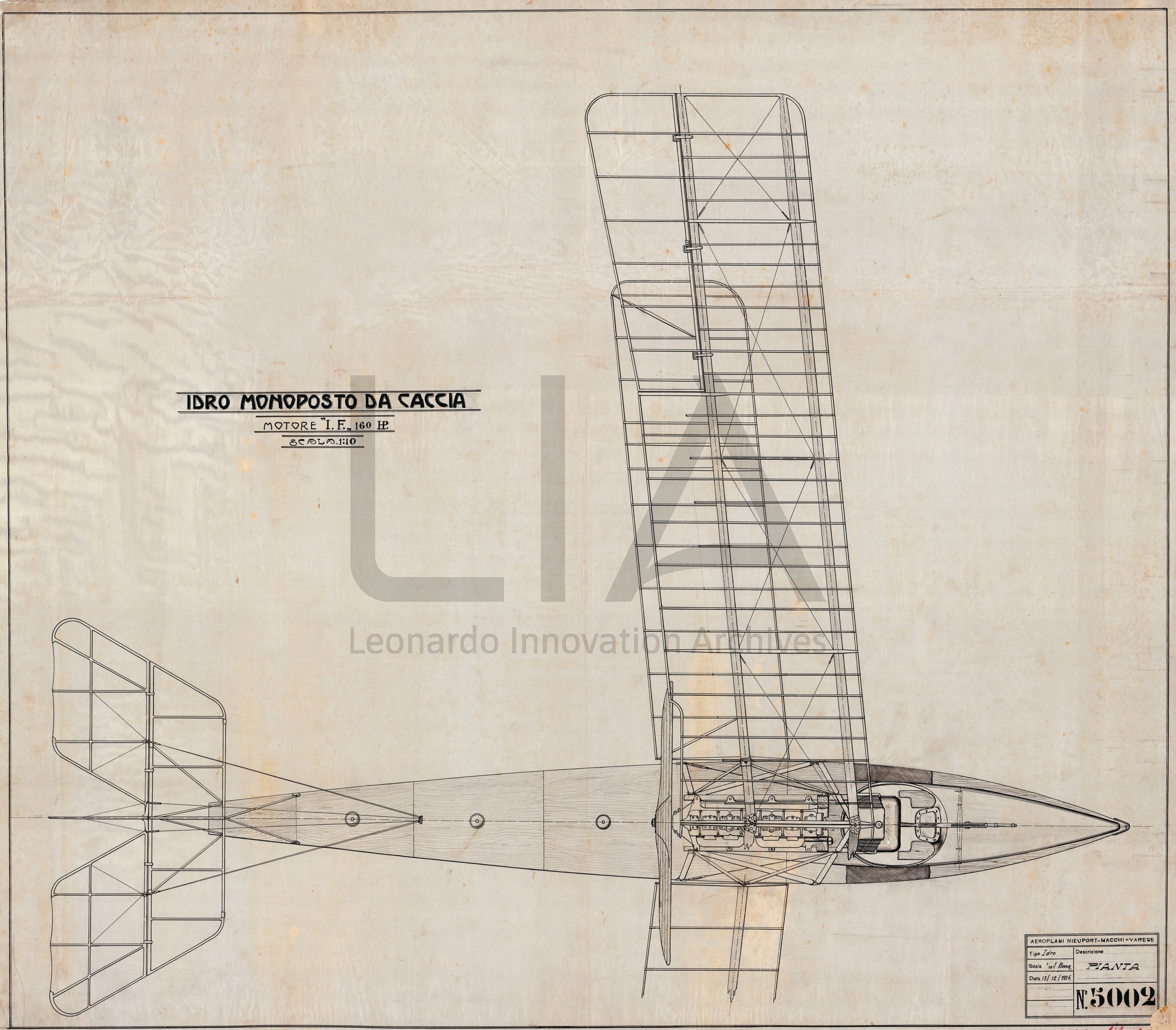

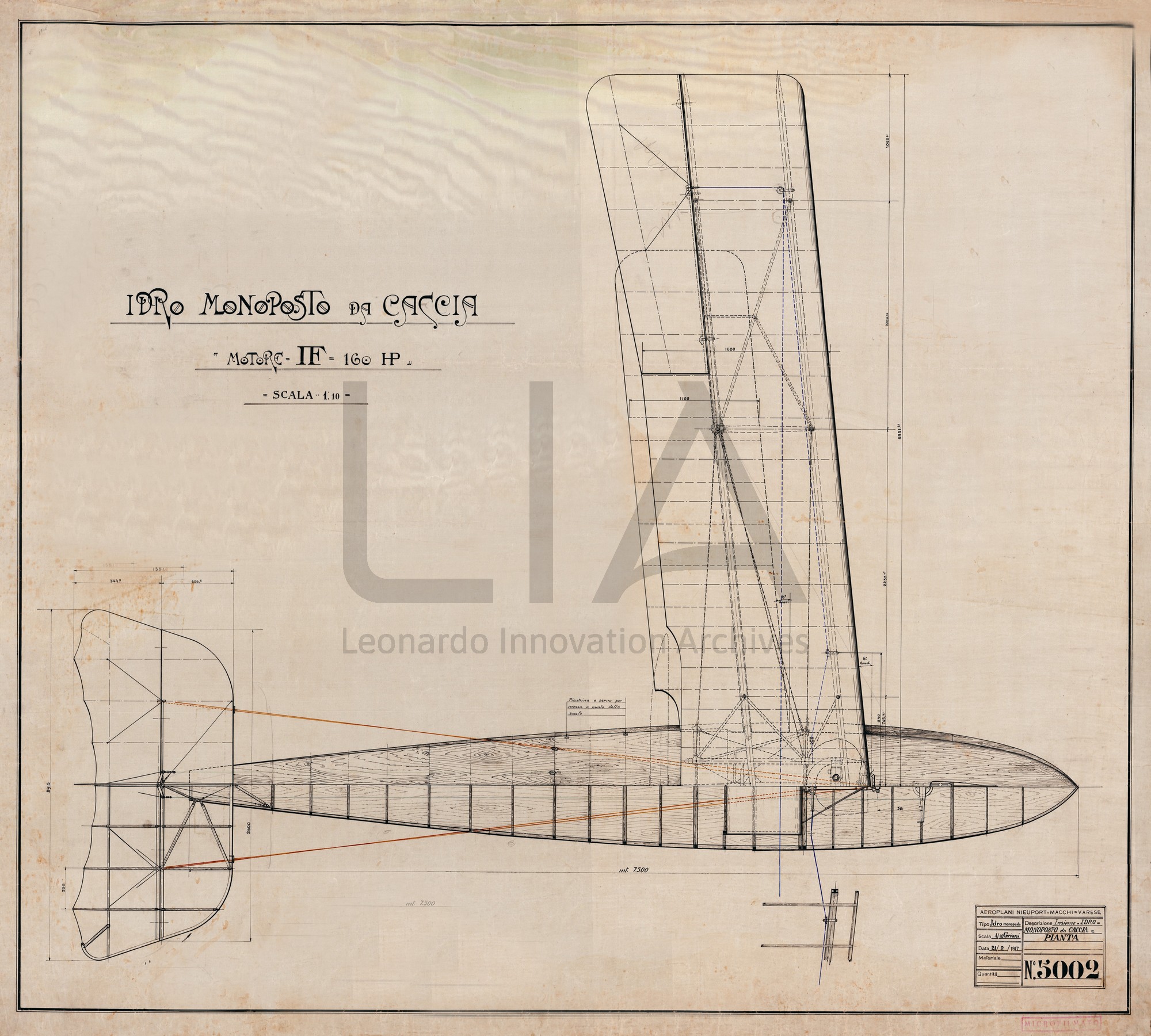

1916 dicembre 13CDSV.DT.005002

Macchi Idro M. 5 - vista in pianta

1916 dicembre 13CDSV.DT.005002 Macchi Idro M. 5 - vista in pianta

1917 febbraio 21CDSV.DT.005002A

Macchi Idro M. 5 - vista in pianta

1917 febbraio 21CDSV.DT.005002A Macchi Idro M. 5 - vista laterale

1917 agosto 29CDSV.DT.005004A

Macchi Idro M. 5 - vista laterale

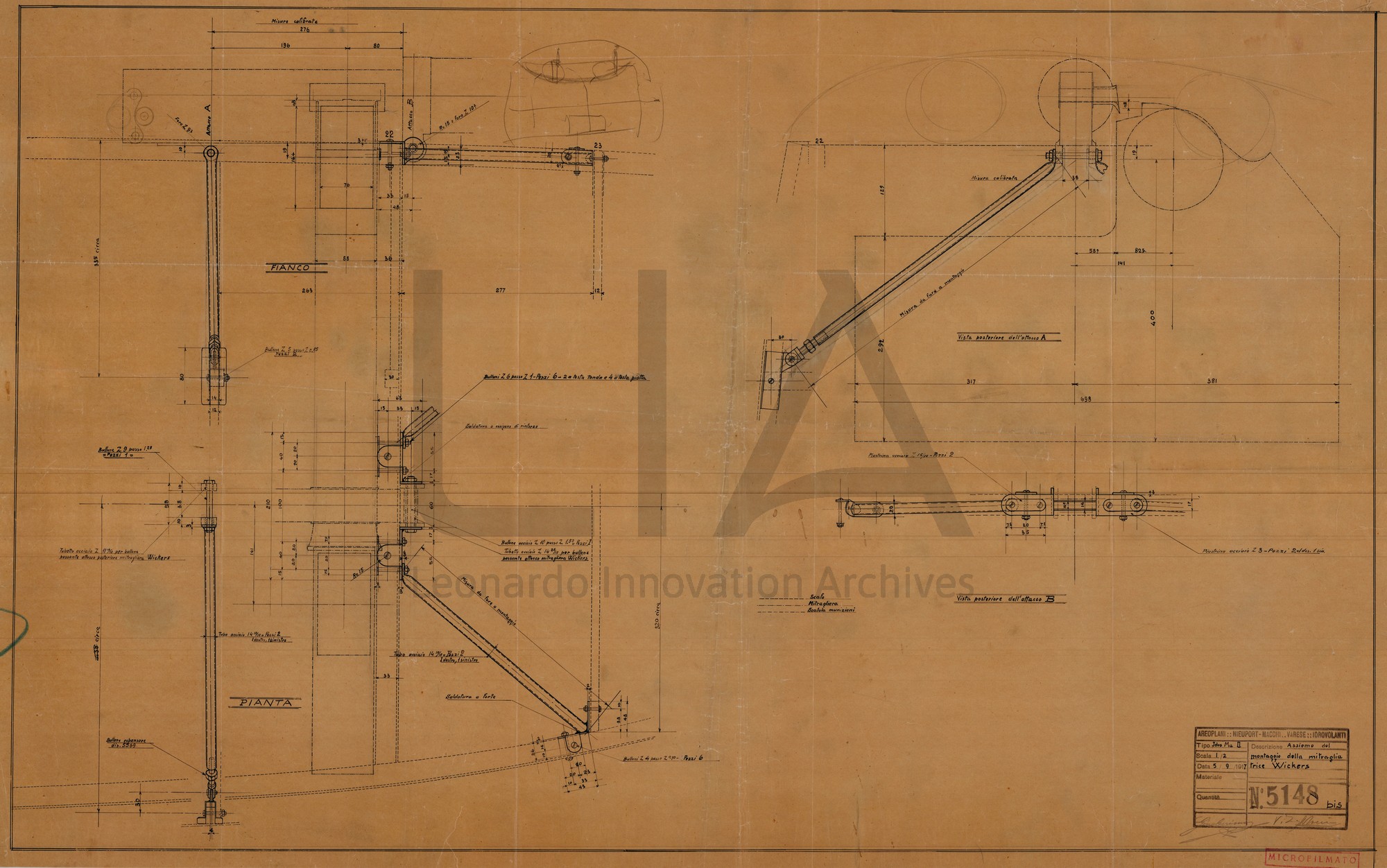

1917 agosto 29CDSV.DT.005004A Macchi Idro M. 5 - montaggio mitragliatrice

1917 settembre 5CDSV.DT.005148bis

Macchi Idro M. 5 - montaggio mitragliatrice

1917 settembre 5CDSV.DT.005148bis Macchi Idro M. 5 - ala e centine

1917 settembre 07CDSV.DT.005200bis

Macchi Idro M. 5 - ala e centine

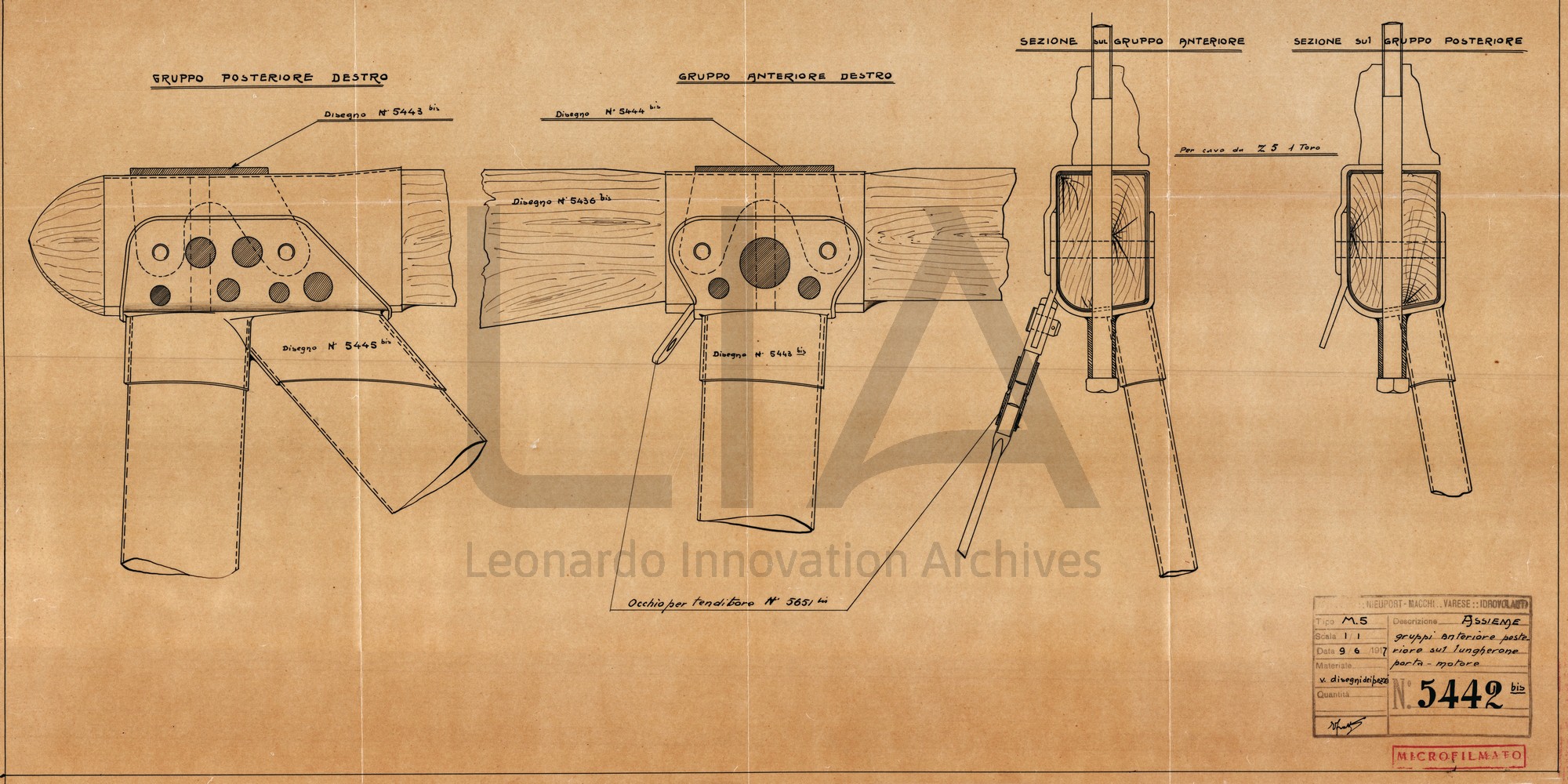

1917 settembre 07CDSV.DT.005200bis Macchi Idro M. 5 - dettagli longherone porta motore

1917 giugno 9CDSV.DT.005442bis

Macchi Idro M. 5 - dettagli longherone porta motore

1917 giugno 9CDSV.DT.005442bis Nieuport-Macchi D.C.10.000

Senza data ma 1916CDSV.FT.000144

Nieuport-Macchi D.C.10.000

Senza data ma 1916CDSV.FT.000144 Nieuport-Macchi D.C.10.000

Senza data ma 1916CDSV.FT.000145

Nieuport-Macchi D.C.10.000

Senza data ma 1916CDSV.FT.000145 Reparto fusoliere, presumibilmente del D.C.10.000, nello stabilimento di Masnago.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000168

Reparto fusoliere, presumibilmente del D.C.10.000, nello stabilimento di Masnago.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000168 Nieuport-Macchi Ni. 11 pronto per la consegna

Senza data ma 1916CDSV.FT.000146

Nieuport-Macchi Ni. 11 pronto per la consegna

Senza data ma 1916CDSV.FT.000146 Schieramento di Nieuport-Macchi Ni. 11 al Campo Volo della Malpensa.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000147

Schieramento di Nieuport-Macchi Ni. 11 al Campo Volo della Malpensa.

Senza data ma 1916CDSV.FT.000147 Nieuport-Macchi Ni. 11 "Bebè" pronto al decollo

Senza data ma 1917CDSV.FT.000148

Nieuport-Macchi Ni. 11 "Bebè" pronto al decollo

Senza data ma 1917CDSV.FT.000148 Schieramento di Nieuport-Macchi Ni. 11

Agosto 1917CDSV.FT.000149

Schieramento di Nieuport-Macchi Ni. 11

Agosto 1917CDSV.FT.000149 Nieuport Ni.11, presumibilmente francese, vista posteriore

Senza data ma 1916CDSV.FT.000150

Nieuport Ni.11, presumibilmente francese, vista posteriore

Senza data ma 1916CDSV.FT.000150 Nieuport Ni.11, presumibilmente francese, vista laterale

Senza data ma 1916CDSV.FT.000151

Nieuport Ni.11, presumibilmente francese, vista laterale

Senza data ma 1916CDSV.FT.000151